Publications /

Policy Brief

L’« Accord sur Gaza » d’octobre 2025, imposé aux parties au conflit -Israël et le Hamas- par le président américain Donald Trump, et le « Sommet de la paix de Sharm el-Sheikh », ont permis d’ouvrir une perspective pour un arrêt des hostilités et l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza, en attendant la négociation de la seconde phase devant consolider le cessez-le-feu et préparer la paix dans la Région.

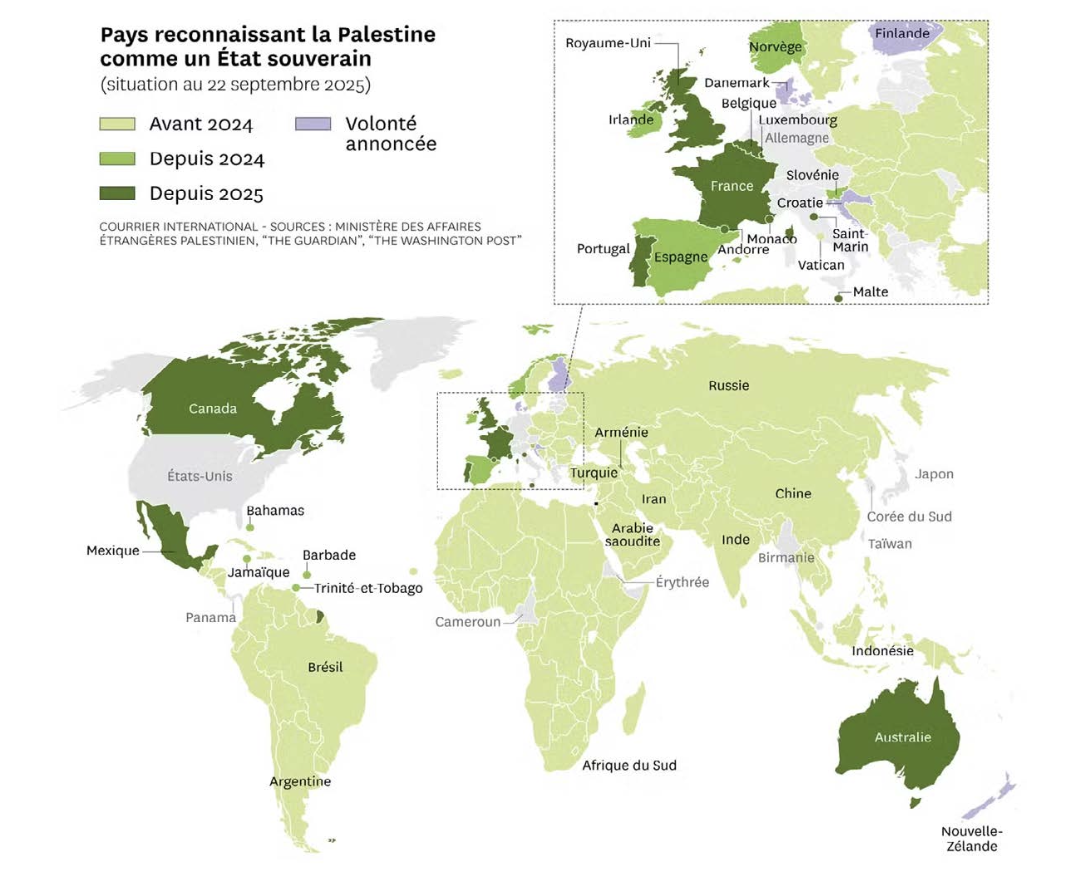

Si l’implication du Hamas dans les négociations relatives à la libération des otages et l'arrêt de la guerre lui a conféré une visibilité, l’Autorité palestinienne se trouvait dans l’obligation de prendre des initiatives diplomatiques afin de réaffirmer sa légitimité politique et son rôle de représentant unique du peuple palestinien. À ce jour, l’État palestinien a été reconnu par 153 États avec lesquels il entretient des relations diplomatiques et siège dans plusieurs Organisations internationales en tant que membre à part entière.

La paix au Moyen-Orient passe inévitablement par la mise en œuvre de la solution à deux États, envisagée dès 1948 et qui demeure, aujourd’hui, l’unique voie vers une paix véritable et durable entre les deux peuples et une stabilité durable de l’ensemble de la Région.

En 2028, l’État d’Israël célébrera le quatre-vingtième anniversaire de sa création, rendue possible grâce à la décision des Nations Unies. Il incombe, aujourd’hui, à cette même Organisation internationale de parachever le processus historique qu’elle a initié, en admettant en son sein l’État de Palestine.

Introduction

L’« Accord sur Gaza », élaboré et imposé aux parties au conflit — Israël et le Hamas — sous l’égide du président américain Donald Trump, avait pour objectif de mettre un terme à la plus longue phase de confrontation armée de l’histoire du conflit israélo-arabe. Cet accord a constitué le cadre préalable au « Sommet de la paix de Sharm el-Sheikh », tenu en octobre 2025 sous la présidence conjointe des États-Unis et de l’Égypte.

Ce sommet a entériné la cessation des hostilités dans la bande de Gaza, amorcé la libération des prisonniers et organisé le rapatriement progressif des dépouilles des victimes appartenant aux deux parties. Il a également ouvert la porte à l'acheminement de l’aide humanitaire, placée sous supervision américaine. Malgré le non-respect strict du cessez-le-feu et les accusations réciproques, Washington semble décidée à contenir les dépassements pour ne pas compromettre les négociations de la seconde phase.

Présenté par Washington comme une étape clé vers la recomposition de l’équilibre régional et l’éventuelle extension du processus de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, le Sommet a réuni 31 États issus des sphères arabo-islamiques, européennes et asiatiques, ainsi que des représentants de la Ligue des États arabes, de l’Union européenne et des Nations Unies.

Du côté palestinien, seul le Président Mahmoud Abbas a pris part au Sommet, à l’exclusion de toute représentation de Hamas, alors que le Premier ministre israélien a prétexté la coïncidence du Sommet avec la fête juive de la « Joie de la Torah » pour s’absenter, tandis qu’une autre version évoque l’opposition du président turc à sa participation.(1)

La Conférence a donné lieu à la signature d’une « Déclaration de Sharm el-Sheikh pour la paix au Moyen-Orient » exprimant le soutien collectif au cessez-le-feu global à Gaza, et appelle à un arrêt durable des hostilités ainsi qu’à la libération complète des otages et des prisonniers. Elle met l’accent sur la priorité humanitaire, en garantissant un accès sans restriction de l’aide internationale sous supervision de l’ONU, du Croissant-Rouge et de l’Égypte, tout en prévoyant un plan global de reconstruction de la bande de Gaza. La Déclaration prévoit l’installation d’une mission multinationale de stabilisation à Gaza et réaffirme la solution à deux États, Israël et la Palestine vivant côte-à-côte en sécurité, en confiant à l’Égypte la coordination régionale du processus, avec l’appui de la Ligue arabe, des Nations Unies et de l’Union européenne, tandis qu’un groupe de contact permanent est créé pour suivre la mise en œuvre de l’Accord et les efforts de reconstruction.

La Déclaration exige que le Hamas remette ses armes à l’Autorité palestinienne, et que la bande de Gaza soit placée, le moment venu, sous son contrôle, avec le soutien de la communauté internationale.

Comme tout accord conclu sous la pression des événements et du temps, celui signé entre le Hamas et Israël comporte plusieurs zones d’ombre à éclaircir, des ambiguïtés à lever et de nombreux détails à négocier pour parvenir à un véritable cessez-le-feu, un arrêt durable des violences et un retour au calme dans toute la région.

S’agissant des questions épineuses portant sur le désarmement du Hamas, la création d’une autorité de transition technocratique à Gaza, le retrait des troupes israéliennes, la garantie d’un non-retour d’Israël à la guerre et la mise en place d’un dispositif de reconstruction, elles doivent faire l’objet de futures négociations, dont le lancement dépend, dans une large mesure, de l’accomplissement de la première phase de l’Accord. Le chemin reste long, et la dynamique déclenchée n’est pas à l’abri d’un reniement, d’un retour en arrière ou de complications susceptibles de compromettre la ‘’Pax Americana’’.

Si l’implication du Hamas dans les négociations relatives à la libération des otages et l'arrêt de la guerre lui a conféré une visibilité auprès d’une partie de la population palestinienne et arabe, en tant que mouvement de résistance à l’occupation israélienne, l’attentisme de l’Autorité palestinienne, qui s’est démarquée des événements du 7 octobre 2023, a contribué à un net recul de sa popularité, y compris en Cisjordanie.

Face à cette situation, l’Autorité palestinienne se trouvait dans l’obligation de prendre des initiatives afin de réaffirmer sa légitimité politique et son rôle de représentant unique du peuple palestinien. Elle pensait pouvoir, à cet égard, s’appuyer sur la désillusion et le désespoir général des populations de Gaza, profondément affectées par le prolongement du conflit, la dégradation dramatique des conditions humanitaires et par le nombre très élevé des victimes civiles, pour marginaliser Hamas du jeu politique local pour reprendre pied à Gaza et s’imposer comme unique interlocuteur pour une future paix dans la Région.

L’exclusion de Hamas de la Conférence du Caire et son probable désarmement ont permis à l'Autorité de marquer des points sur le plan international. Dans ce contexte, les récentes reconnaissances de l'État de Palestine et la Déclaration adoptée par l’Assemblée générale sur la relance de la solution de deux États, constituent des événements majeurs dont il convient de mesurer la portée, l’impact et les conséquences diplomatiques et politiques sur le statut des Palestiniens et sur l’avenir de la région. Pour ce faire, il importe de revenir sur le long chemin parcouru par les deux parties pour faire admettre leurs droits nationaux par la communauté internationale (I), avant d’examiner dans quelle mesure la récente vague de reconnaissances internationales dépasse le caractère purement déclaratoire pour faciliter la relance d’un processus de négociation susceptible de déboucher, enfin, sur une paix juste et durable au Moyen-Orient (II).

Cette paix passe nécessairement par la mise en œuvre de la solution à deux États, envisagée dès 1948 et initialement repoussée par les deux parties, et qui demeure, aujourd’hui plus que jamais, l’unique et inévitable voie vers une paix véritable et durable entre les deux peuples et une stabilité durable au Moyen-Orient (III).

I – La Palestine, une terre en partage

Revendiquée par deux peuples qui en proclament la souveraineté exclusive sur des fondements religieux, juridiques, historiques et politiques, la Palestine occupe une place singulière dans l’histoire de la décolonisation et de la naissance des nouveaux États. Elle ne se réduit pas à un simple territoire : elle incarne un conflit complexe, où s’entrelacent mémoire collective, identité nationale, droits territoriaux et convictions religieuses. Cette situation, nourrie par des décennies de tensions, de guerres ouvertes, de négociations inachevées et d’espoirs déçus, suscite de vives passions et demeure au cœur des débats géopolitiques et humains les plus sensibles de l’époque contemporaine.(2) Depuis la Première Guerre mondiale, la question palestinienne n’a cessé d’interpeller la conscience internationale et de mettre à l’épreuve l'effectivité de la légalité internationale. Sous mandat britannique depuis 1922, la Palestine constitue un territoire au statut singulier au sein du système international issu de la Première Guerre mondiale. Conformément à la Déclaration Balfour de 1917, le Royaume-Uni, qui n’avait aucun droit souverain ou autre titre pour disposer du territoire palestinien, s’est engagé, en tant que puissance mandataire, à favoriser « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif » et l’encouragement d’une immigration juive massive. Cette dynamique démographique et foncière a alimenté la résistance et les révoltes de la population arabe palestinienne, conduisant à une instabilité chronique et à une spirale de violences entre les deux communautés. Face à l’impossibilité de parvenir à une solution politique viable, le Royaume-Uni se résigne à renoncer à son mandat en 1947 et saisit l’Organisation des Nations Unies de la question palestinienne.

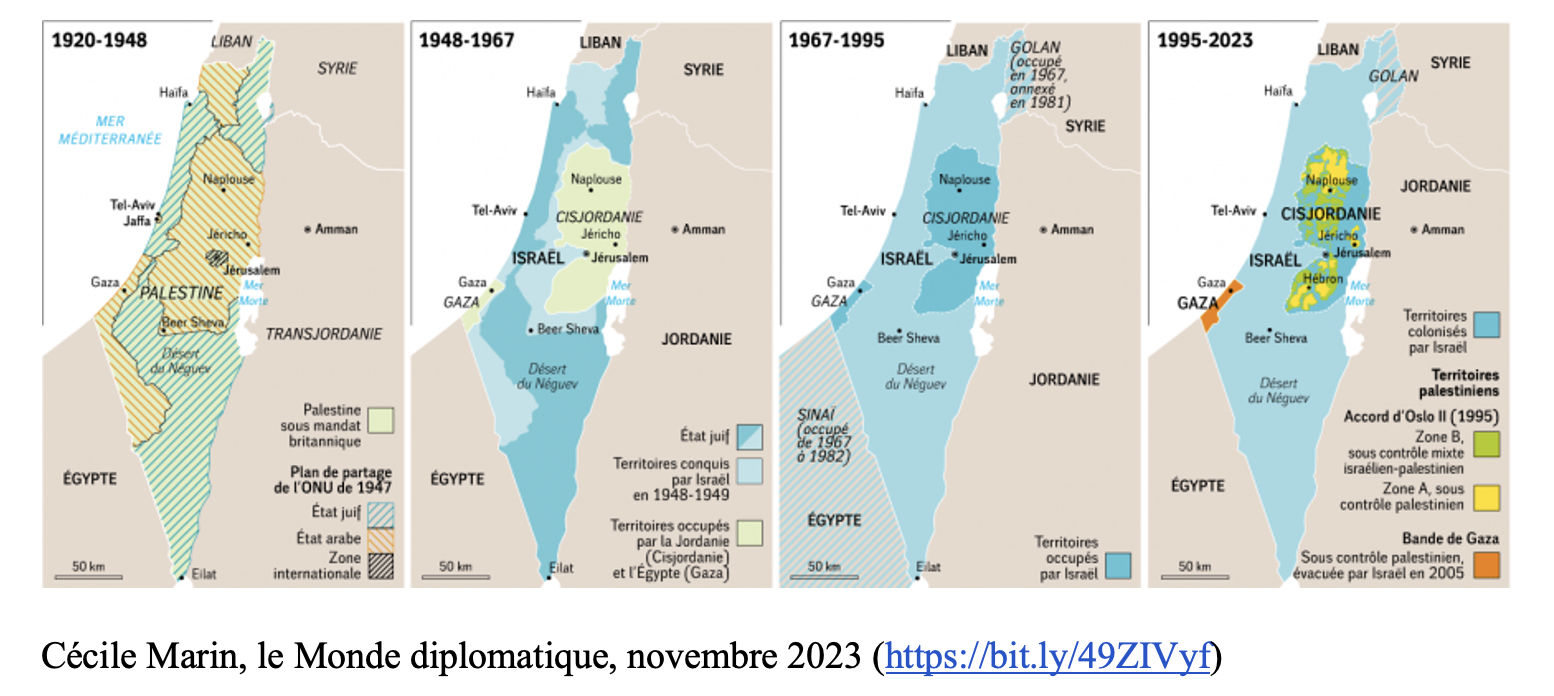

Le 28 novembre 1947, l’ONU adopta la résolution 181 prévoyant la partition du territoire en deux États, l’un juif et l’autre arabe, ainsi qu’un régime international pour Jérusalem. Le plan prévoyait d’allouer environ 55 % du territoire à l'État juif, pour une population juive estimée à environ 500.000 personnes, et 45% à l'État arabe de Palestine, abritant environ 900.000 personnes. Quant à Jérusalem, qui représente une importance spirituelle importante pour les trois religions monothéistes, le Plan en a fait une entité placée sous administration internationale. Enfin, le Plan prévoyait une union économique entre les deux futurs États, impliquant une monnaie commune, des douanes communes et des infrastructures partagées.(3)

La proclamation de l’État d’Israël, en 1948, et le rejet par les États arabes du plan onusien ont déclenché un conflit avec les pays arabes voisins et provoqué l’exode massif de la population arabe palestinienne (« Nakba »). Après la guerre de 1967, Israël occupe la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, en contradiction avec les principes posés par les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, qui appellent à un retrait des territoires occupés et à la reconnaissance mutuelle. En 1974, après avoir traité la question palestinienne sous le seul angle humanitaire des réfugiés, la communauté internationale a fini par consacrer juridiquement et politiquement, à travers l’Assemblée générale des Nations Unies, la légitimité des droits inaliénables du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance.

En 1983, la Conférence internationale sur la question de Palestine réaffirme la nécessité d’une solution fondée sur la coexistence pacifique et la reconnaissance des droits palestiniens. En 1987, la première Intifada inaugure un mouvement de résistance populaire contre l’occupation israélienne, dont la répression provoque de lourdes pertes humaines. L’année suivante, le Conseil national palestinien proclame l’État de Palestine, consolidant la revendication d’une entité nationale indépendante, bien que dépourvue de contrôle territorial effectif.

À partir des années 1990, le processus de paix s’institutionnalise à travers la Conférence de Madrid (1991) et les Accords d’Oslo (1993), qui instaurent une reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP et la création d’une Autorité palestinienne dotée de compétences administratives limitées. Cependant, l’échec des négociations de Camp David en 2000 et le déclenchement de la seconde Intifada marquèrent un retour à la confrontation.

Les initiatives diplomatiques ultérieures, telles que la feuille de route du Quatuor (2003) ou l’Initiative de paix arabe (2002), n’ont pas permis d’aboutir à un règlement durable et malgré la reconnaissance de la Palestine comme État observateur à l’ONU, en 2012, et la condamnation, par la Cour internationale de justice (CIJ), en 2024, de l’occupation israélienne des territoires palestiniens, la situation demeure caractérisée par l’impasse politique, la persistance de la colonisation et la non-réalisation des aspirations nationales palestiniennes.

L’impasse dans laquelle s’est retrouvée la question palestinienne -prise en étau entre les enjeux électoraux américains et israéliens, les divisions persistantes au sein des États arabes ainsi qu’au sein même des rangs palestiniens, conjuguée aux profondes mutations du système international-, a considérablement réduit la marge de manœuvre des Palestiniens au domaine diplomatique et particulièrement au renforcement du statut diplomatique de l’État palestinien.

II – Les petits pas vers la reconnaissance :

Pour apprécier la valeur et les effets juridiques et politiques de ces reconnaissances, il convient au préalable de définir ce qu’est l’acte de reconnaissance, ses éléments constitutifs et le rapport qu’il établit entre l’État reconnu et les États reconnaissants.

L’article 1er de la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États (1933) énumère les conditions qu’une entité doit remplir pour prétendre au titre d’État :

« L’État, comme personne de droit international, doit réunir les conditions suivantes :

- une population permanente ;

- un territoire déterminé ;

- un gouvernement ;

- la capacité d’entrer en relation avec les autres États. »

Depuis 1936, une résolution de l’Institut de droit international — association de juristes fondée en 1873 — précise que la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’un État est sans effet sur ses droits et obligations internationaux. La reconnaissance découle de l’existence de l’État, elle n’en est pas la condition. En théorie, elle serait donc superflue, mais dans la pratique, tant qu’un État n’est pas reconnu, il est peu probable que ses droits soient respectés.

Deux conceptions s’opposent donc quant à la portée de la reconnaissance : la première considère que l’État existe par lui-même dès lors qu’il dispose d’un territoire, d’une population et d’un gouvernement exerçant un pouvoir effectif. La reconnaissance internationale n’aurait alors qu’une valeur déclarative. La seconde soutient qu’en plus de ces trois critères, c’est la reconnaissance internationale qui confère au nouvel État la pleine capacité d’intégrer la communauté des nations souveraines et d’assumer ses obligations en même temps que ses droits. (4)

Appliquée au cas palestinien, la problématique de la reconnaissance peut trouver sa réponse à travers une appréciation des trois critères constitutifs d’un État et des actes diplomatiques qui ont donné du contenu à la légitimité de ces reconnaissances. Ainsi, la Palestine dispose d’une population permanente qui s’identifie à l’Autorité palestinienne et a payé le prix fort de son attachement à sa terre, particulièrement dans la bande de Gaza. Sur le plan territorial, l’ONU a partagé le territoire entre un État arabe et un État juif, dont la configuration a évolué par l’usage de la force de la part d'Israël. Cependant, aux yeux de la Communauté internationale, la détermination du territoire palestinien a été actée par le Conseil de sécurité dans les limites de l'après-guerre de 1967, conformément aux résolutions 242 (1967) et 338 (1973) dudit Conseil et le droit international n’exige pas la démarcation des frontières comme une précondition pour l’existence d’un État. Quant au Gouvernement palestinien, il a toujours été constitué et s’il ne jouit pas de l’effectivité dans l’exercice de ses compétences régaliennes, c’est essentiellement en raison de la mainmise par l’armée israélienne sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est et de la politique de sape de l’autorité et de la légitimité des structures gouvernementales palestiniennes par les autorités d’occupation. (5)

La reconnaissance, par les pays arabes, islamiques et d’autres pays non-alignés, de l’État palestinien n’a pas eu d’effet sur ses chances d’admission en tant que membre, en raison du veto dont disposent les cinq permanents lorsqu’il s’agit de l’admission d’un nouvel État membre et de l’opposition systématique des États-Unis.

À plusieurs reprises, Washington a avorté les tentatives des pays arabes et du Groupe des non-alignés de faire admettre la Palestine comme membre à part entière. Aujourd'hui, la situation n’est plus la même, puisque ce sont désormais 158 pays qui reconnaissent l’État de Palestine, soit 80 % des pays membres des Nations Unies ; les États-Unis étant le seul membre permanent du Conseil de sécurité à ne pas reconnaître les Palestiniens et l’unique obstacle à leur entrée aux Nations Unies, et Israël est le seul État à s’y opposer sous des prétextes différents. En fait, l’opposition à la création d’un État palestinien n’est pas d’ordre juridique en rapport avec les critères de la reconnaissance mais purement politique et donc subjective et arbitraire.

Face à ce blocage, l'Autorité palestinienne a adopté une approche des petits pas pour renforcer son statut diplomatique avec les États et au sein d’Organisations internationales.

Le 22 novembre 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies décide d’octroyer à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) le statut d’observateur permanent auprès de l’ONU. (6) La même résolution reconnaît officiellement à l’OLP la qualité de « représentant légitime du peuple palestinien ».

Àce titre, elle était admise à participer aux sessions et aux travaux de l’Assemblée générale ainsi qu’à toutes les conférences internationales organisées sous son égide, sans droit de vote.

Les Accords d’Oslo de 1993 et 1995 ont conduit à la reconnaissance mutuelle entre l’OLP et Israël et à la création de l’Autorité palestinienne. Cette dernière avait des compétences limitées en l’objet et circonscrite dans l’espace ; mais l’essentiel des compétences régaliennes restent du ressort de l’occupant israélien qui a conservé le contrôle de l’espace aérien et maritime, le droit d’intervenir militairement dans les zones palestiniennes et le contrôle des frontières extérieures.

Le 31 octobre 2011, la Palestine est admise comme membre à part entière de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

En novembre 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies a conféré à la Palestine le statut d’État observateur non-membre, conformément à la résolution 67/19. Cette reconnaissance a permis à la Palestine d’adhérer à plusieurs organes, agences spécialisées et instruments internationaux placés sous l’égide des Nations Unies. Entre 2014 et 2022, la Palestine a ainsi intégré 21 Organisations internationales et ratifié 99 traités multilatéraux, renforçant sa personnalité juridique internationale.

Le 10 mai 2024, l’Assemblée générale a adopté, par 147 voix pour, une résolution tendant à rehausser le statut de la Palestine au sein de l’Organisation. Toutefois, cette évolution a été freinée par le veto opposé par les États-Unis au Conseil de sécurité, empêchant l’admission de la Palestine comme État membre à part entière de l’ONU.

Malgré cet obstacle, la Palestine a poursuivi sa stratégie d’intégration normative et institutionnelle. Elle est désormais membre de plusieurs Organisations régionales et internationales, notamment la Ligue des États arabes, la Cour pénale internationale (CPI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En mai 2024, la Palestine a vu son statut élevé d’« État observateur non-membre » à « État observateur permanent » auprès des Nations Unies. Ce nouveau statut lui confère un ensemble de droits procéduraux accrus, incluant la participation pleine et entière aux conférences internationales et aux travaux onusiens, la capacité de soumettre des propositions et des amendements, ainsi que la possibilité pour ses représentants d’être élus à des postes officiels ou à des organes subsidiaires de l’Assemblée générale. Toutefois, la Palestine ne jouit pas encore du droit de vote, ni de la faculté de présenter sa candidature à un des organes électifs du système onusien.

En mai 2024, une résolution (ES-10/23) a été adoptée à une session d’urgence qui « détermine que l'État de Palestine est qualifié pour devenir membre de l’ONU selon l’article 4 de la Charte » et recommande au Conseil de sécurité de réexaminer favorablement sa candidature. Bien que la Palestine ne soit pas devenue membre à part entière (car le Conseil de sécurité n’a pas recommandé l’admission, et le projet a été bloqué via veto des États-Unis), cela marque une forte reconnaissance internationale du fait que la Palestine remplit les critères d'État selon cette instance. Cela donne une impulsion diplomatique importante.

Enfin, en juin 2025, le statut de la Palestine a été rehaussé de « mouvement national de libération » à État observateur non-membre au sein de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

En reconnaissant la Palestine, les États espèrent surtout relancer le processus de paix, au point mort depuis des décennies.

III- Une paix possible, une paix inévitable

Les signataires de la « Déclaration Trump pour une paix et une prospérité durables » du 13 octobre 2025 se sont engagés à « mettre en œuvre cet accord ( entre Hamas et Israël) de manière à assurer la paix, la sécurité, la stabilité et les opportunités pour tous les peuples de la région, y compris les Palestiniens et les Israéliens » , en se déclarant « animés par un projet global de paix, sécurité et prospérité partagée dans la région, fondées sur les principes du respect mutuel et d’un destin commun. »

Le chemin qui sépare la fin du conflit à Gaza de l’avènement d’une paix juste et durable au Moyen-Orient demeure long et semé d'embûches. Sa réalisation exige du temps, une volonté politique réelle de la part des acteurs directement impliqués, ainsi qu’une pression internationale soutenue afin de favoriser la création d’un État palestinien — seule option viable et pragmatique pour instaurer une paix véritable.

L’hypothèse d’un État unique apparaît, quant à elle, peu réaliste. Elle ne saurait garantir aux Palestiniens une pleine égalité citoyenne au sein d’un État qui se définit lui-même comme « juif et démocratique », conformément à la Loi fondamentale de 1992 : Dignité humaine et liberté. De même, elle ne permettrait pas aux Israéliens de préserver leur majorité démocratique, compte tenu d’une dynamique démographique largement favorable à la population palestinienne.

Ce double constat, à la fois politique, identitaire et démographique, contribue à discréditer la solution d’un État unique comme issue pacifique et durable au conflit. En effet, que l’on se place du côté du « camp de la paix » - aujourd’hui inaudible au sein de la société israélienne -ou du côté des irréductibles qui écartent toute possibilité de coexistence entre les deux peuples, la création d’un État palestinien parait la seule solution pour une paix possible au Moyen-Orient.

Afin de relancer la dynamique en faveur de la solution à deux États, la France et l’Arabie saoudite ont co-présidé à New York, du 17 au 20 juin 2024, une « Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États ». Dans la foulée, une « Alliance internationale pour la mise en œuvre de cette solution » a été instituée en septembre 2024, à l’occasion de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’Alliance s’est réunie à trois reprises : à Riyad, le 30 octobre 2024, à Bruxelles, le 28 novembre 2024, puis à Oslo, le 15 janvier 2025. Ce dispositif concerté a abouti à l’adoption, le 29 juillet 2025, d’une « Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États », approuvée par 142 pays.

Dans cette Déclaration, les signataires affirment qu'ils sont d’accord « pour agir collectivement afin de mettre fin à la guerre à Gaza, de parvenir à un règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien, fondé sur la mise en œuvre effective de la solution à deux États, et de bâtir un avenir meilleur pour les Palestiniens, les Israéliens et tous les peuples de la région ». La déclaration précise que « l'objectif de cette conférence internationale ne serait pas de 'raviver' ou de 'relancer' un nouveau processus sans fin, mais de mettre en œuvre, une fois pour toutes, la solution à deux États ».

Pour le moment, l’essentiel des efforts reste focalisé sur le respect par Israël et Hamas de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza convenu le 10 octobre et la préparation des conditions pour le lancement de la deuxième phase relative au désarmement du Hamas, le retrait des troupes israéliennes et la mise en place des arrangements pour stabiliser la situation et la reconstruction de Gaza.

Conclusion

En 2028, l’État d’Israël célébrera le quatre-vingtième anniversaire de sa création, rendue possible grâce à la décision des Nations Unies. Il incombe aujourd’hui à cette même Organisation internationale de parachever le processus historique qu’elle a initié, en admettant en son sein l’État de Palestine. Une telle reconnaissance constituerait presque une formalité, au regard des progrès diplomatiques et politiques accomplis par le peuple palestinien dans la poursuite de son aspiration légitime à vivre en paix sur la terre de ses ancêtres, à l’abri de l’occupation et des violences qui en découlent au quotidien.

________________________________________________________

1- ‘’Israel's Netanyahu won't attend Egypt summit on ending Gaza war’’, Reuters du 13 October 2025).

2- Voir Fathallah Oualalou « Note sur le conflit israélo-palestinien : l'histoire d'une injustice », Policy Center for the New South, décembre 2023.

3- Nabil Elaraby, “Some legal implications of the 1947 partition resolution and the 1949 Armistice Agreement”, Law and contemporary problems , Vol.33 N.1 the middle east crisis test of international law Winter 1968 pp. 97-109 and David Gerald Ficham “Understanding the Partition plan”August 2015) https://mondoweiss.net )

4- Joe Verhoeven, « La reconnaissance internationale, déclin ou renouveau ? », Annuaire Français de Droit International, Année 1993 39 pp. 7-40.

5- Jean Salmon, « La qualité d’État de la Palestine », Revue belge de droit international 2012/1.

6- Résolution A/3237 (XXIX) du 22 novembre 1974.