Publications /

Opinion

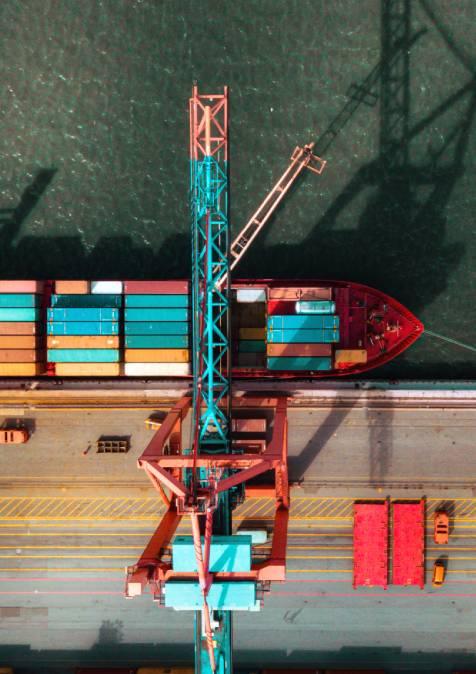

Depuis la création de l’OMC, l’économie mondiale a enregistré deux évolutions majeures : la mise en place des chaînes de valeur globales et la conclusion de méga-accords commerciaux régionaux (Accord transatlantique Europe-États-Unis, Accord de Partenariat Transpacifique entre l’Amérique du Nord et une dizaine de pays asiatiques, partenariat unique total entre l’ASEAN, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, plus la partie océanique). Le commerce intra-régional n’est plus une simple logique d’échange, mais plutôt une question de développement et même de survie.

Le cas du développement des pays asiatiques est sans doute le plus éloquent à cet égard. Ces pays ont rejoint le club des puissances économiques parce qu’ils ont su tirer profit de l’intégration régionale et du commerce extérieur et ont réussi ainsi à réaliser des croissances économiques alors qu’ils étaient à des niveaux de développement faibles il y a 50 ans. Selon le Centre for Economics and Business Research, l’Inde occupera en 2018 la cinquième place devant la France et le Royaume-Uni. Selon le même institut, la progression des économies asiatiques se renforcera, et en 2032 certaines comme la Corée du sud et l’Indonésie auront fait leur entrée dans le top 10, tandis que Taïwan, la Thaïlande, les Philippines et le Pakistan intégreront le top 25. La Chine, elle, se hisserait au premier rang des principales économies mondiales en 2030 supplantant ainsi les Etats Unis qui passeraient en 2ème place.

Dans l’état actuel des choses, l’Afrique ne représente que 4% du commerce mondial et reste très peu intégrée. Au moment où le commerce intra-régional des biens et des services représente respectivement 60%, 40% et 30% en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud Est, il n’est que de 12% en Afrique.

Comment rattraper le temps, comment promouvoir les chaînes de valeur régionales en l’occurrence dans les secteurs de l’agro-transformation, les produits chimiques, l’automobile, ainsi que les intrants de services logistiques ? En d’autres termes, comment consacrer le « Made in Africa » ?

Le continent pourra rattraper le temps perdu en termes d’intégration économique en tirant des leçons des modèles d’intégration économique à succès et surtout à travers l’adoption par les pays africains du patriotisme économique dans son acception authentique, loin de tout nationalisme ou repli économique.

Mouhamadou Moustapha Ly, Senior Economist OCPPC, éclaire dans son blog "La Zone de Libre Echange Continental : lever les inquiétudes pour réussir" les principaux avantages de l'accord historique de création de la ZLEC par 44 pays Africains et s'interroge sur les raisons de la non signature des onze membres de l'Union Africaine dont l'Afrique du Sud et le Nigéria. Une réflexion dynamique s'impose pour obtenir l'adhésion des non signataires afin de consolider le gain des consommateurs du continent africain grâce à l'accord de la ZLEC. Pour résumer, l'opérationnalisation de la ZLEC requiert l'adhésion de tous.

Pour stimuler le commerce intra régional sur le continent, la littoralisation et la métropolisation s’imposent, à l’image du modèle de l’Asie orientale. Autrement dit s’organiser en hubs et en spokes, accueillir des ports aux standards internationaux et disposer de villes parfaitement intégrées aux échanges interplanétaires formant un axe de croissance. Une telle organisation doit constituer le socle de la stratégie africaine pour accroître le commerce intra zone et l’attractivité territoriale.

Il importe parallèlement de comprendre que pour initier une telle dynamique il est primordial de considérer la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC) comme une opportunité à exploiter avec la volonté d’en faire profiter son propre pays, sans exclure les autres pour autant. C’est exactement ce que traduit le patriotisme économique. Atteindre les principaux objectifs de la ZLEC – la création de l’Union douanière continentale (2019), la libre circulation des personnes, des produits et des services et de l’investissement, dynamiser les échanges intra-africains, trouver une solution pour le soi-disant « bol de spaghettis » et le chevauchement des rôles et des pays dans les communautés économiques régionales et améliorer le secteur industriel africain - impose de rompre avec les attitudes hégémonistes, bellicistes ou autarciques et partir du postulat qu’il est réducteur d’établir une équivalence entre le patriotisme économique et le protectionnisme commercial. Il est même insensé d’utiliser le patriotisme économique comme une machine pour combattre la construction africaine. Il serait plutôt intelligent pour tous les Etats africains de réfléchir à un patriotisme économique utile qui saura combiner l’intérêt national et l’émergence d’une Afrique puissante. Il importe également de réfléchir d’ores et déjà à comment créer et mettre en cohérence les systèmes industriels africains et à comment opérer une cristallisation de synergies productives, financières et commerciales, tout en faisant émerger des projets décisifs de l’économie de la connaissance. A ce niveau, il convient de rappeler que cela fait déjà 4 ans que le continent africain dispose d’une stratégie de la technologie et de l’innovation avec comme ambition de valoriser l’innovation collaborative. Science, technologie et innovation pour l’Afrique, « STRATÉGIE POUR 2024 ».

Jeter les bases d’« un vouloir émerger ensemble », au-delà des discours et des PowerPoint, c’est ce dont a besoin l’Afrique, et cette dernière peut déjà saisir l’opportunité qui se profile suite à l’orientation de la Chine et d’autres pays d’Asie vers la production industrielle à forte valeur ajoutée. Le continent africain pourrait éventuellement mettre en place une stratégie pour tirer profit de la relocalisation de certaines activités de fabrication de l’Asie vers des pays où les coûts de production sont moins élevés et qui ont un accès à de vastes marchés. Une telle stratégie pourrait constituer une des voies à emprunter pour rompre avec la culture des exportations des matières premières et des produits agricoles à l’état brut telle que révélée par le rapport accablant de la CNUCED, « The state of Commodity Dependance Report 2016 », ce dernier avait révélé qu’à l’exception de six pays - l’Afrique du Sud, le Swaziland, le Lesotho, le Maroc et la Tunisie – pour le reste du continent « les ressources agricoles, minières et énergétiques pèsent en valeur plus de 60 % des exportations ». Il apparaît donc clairement que l’Afrique a besoin d’étoffer son tissu productif. A cet égard, les accompagnements spécifiques ne devraient plus rester l’apanage des champions nationaux et des grandes entreprises, mais devraient s’étendre aux petites et moyennes entreprises. Le temps est venu pour qu’une grande politique africaine de soutien et de financement des PME et des PMI stratégiques au développement de notre continent soit mise en place afin d’assurer leur croissance et leur déploiement sur les marchés étrangers. En Europe, c’est durant les années 80 et une grande partie des années 90, que des mesures ont été prises, tout d’abord à l’égard de l’entrepreneuriat afin de créer des emplois, puis par la suite avec le lancement de programmes pour l’expansion et l’amélioration de la compétitivité internationale des PME.

La stratégie de l’union africaine 2063 est fondée sur la vision d’une Afrique unie, prospère et dynamique. Pour en faire une réalité, les 44 Etats africains signataires de l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale doivent chercher ardemment comment tirer profit au maximum des possibilités de développement industriel et commercial, et comment accroître la prospérité de leur pays tout en intégrant les logiques d’ouverture et d’interdépendance d’une zone de libre échange et loin de toute confusion entre le patriotisme économique et le repli sur soi nationaliste. Faire la part des chose revient à adopter un patriotisme économique créateur d’opportunités de coopération au niveau continental pour soutenir le « made in Africa » et modifier ainsi la géographie économique du continent.