Publications /

Policy Brief

Au cours de la prochaine décennie, la transition énergétique transformera le paysage économique mondial en termes de régulations, d’investissements industriels et énergétiques et de solutions technologiques développées. Le continent africain est appelé à jouer un rôle important dans cette transition, tout en répondant à ses propres besoins de développement durable. Pour tirer pleinement profit de cette dynamique naissante, les pays africains devraient s'engager sur des chemins innovants et adaptés à leurs spécificités et à leurs contraintes. Ils devraient également identifier des leviers stratégiques pour stimuler l'avancement et l’accélération de leur transition énergétique, en maximisant les retombées économiques, sociales et environnementales.

Introduction

Pour lutter contre les changements climatiques, la transition énergétique est un processus de transformation essentielle pour réduire les émissions carbones, à travers notamment le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la réduction des besoins en énergie en transformant les modes de consommation.

Selon les analyses du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), pour pouvoir espérer maintenir le réchauffement climatique dans la limite de 1,5 degré Celsius, comme fixé par l’accord de Paris sur le climat, conclu en 2015, les pays doivent réduire d’ici la fin de la décennie leurs émissions de 43 %, par rapport aux niveaux de 2019. Par conséquent, le processus de transition doit être accéléré, il ne s’agit plus d’une option, mais d’une nécessité tant pour les pays avancés que pour les moins avancés.

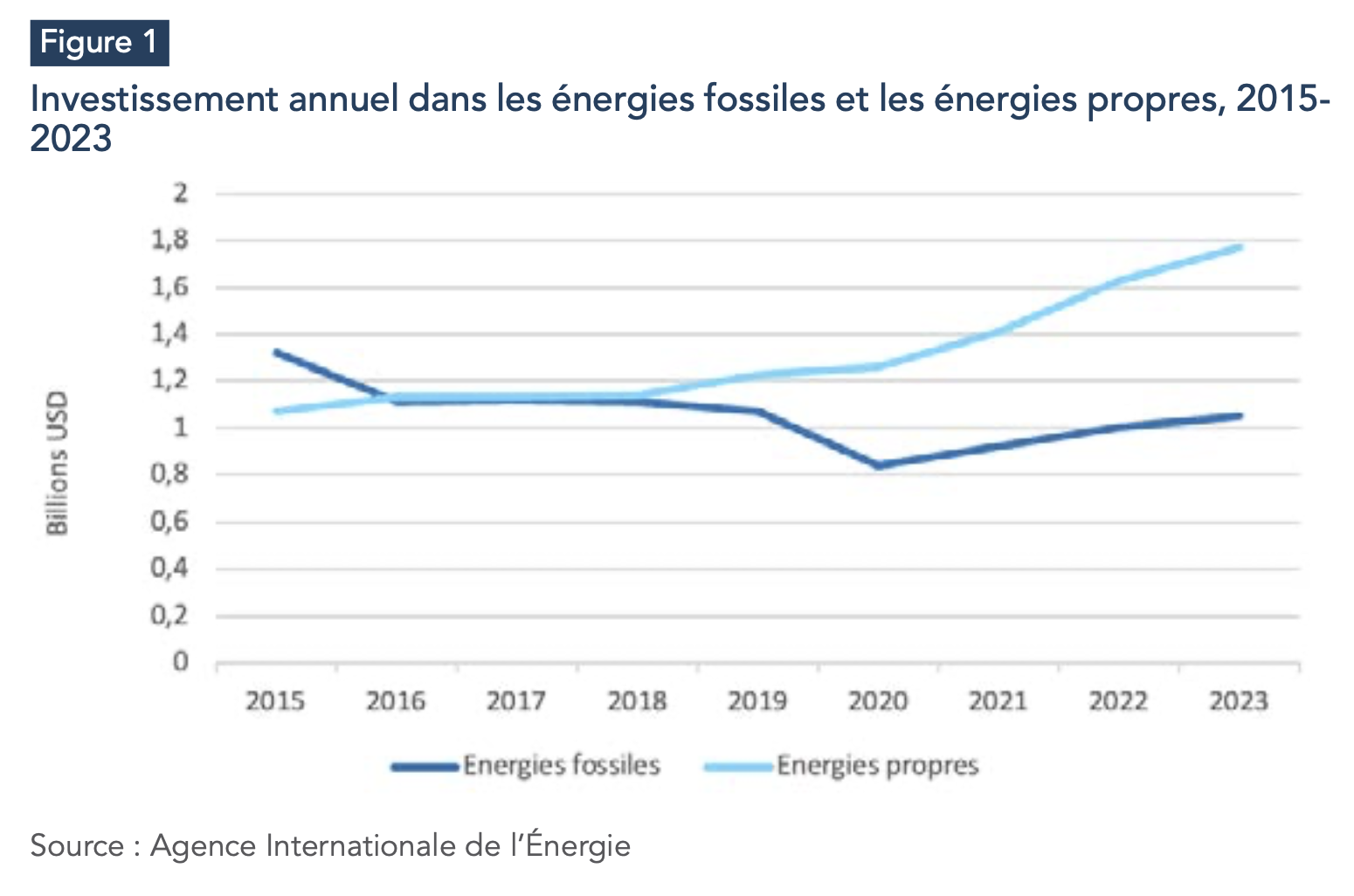

Suite aux récentes crises sanitaires et géopolitiques, qui ont provoqué une augmentation des prix des produits pétroliers, l'énergie renouvelable est devenue de plus en plus compétitive. Cette situation est renforcée par les progrès technologiques réalisés ces dernières années. En effet, le coût nivelé de l'électricité (LCOE) pour l'énergie solaire est en baisse constante, atteignant des niveaux similaires à ceux de l'énergie fossile qui peuvent même devenir plus compétitifs dans des conditions spécifiques. La même tendance est constatée pour l'énergie éolienne. La baisse des coûts d’investissement et d’exploitation des installations de production des énergies renouvelables, explique le déclin enregistré, depuis 2018, des capacités additionnelles investies en énergie thermique, en faveur des unités éoliennes ou solaires.

Selon le dernier rapport de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (AIER), à fin 2023 les énergies renouvelables représentaient 43 % de la puissance installée mondiale. La capacité en énergie renouvelable a connu la plus forte augmentation en cette année, avec près de 473 gigawatts (GW) additionnelles. Cette énergie a atteint le record de 86 % des capacités nouvelles de production d’électricité, en grande partie en raison de la croissance importante de l’énergie solaire et éolienne.

Ainsi, la disponibilité des ressources renouvelables à des niveaux aussi compétitifs promet une diversification de l’offre énergétique et une reconfiguration des tendances mondiales.

Les pays dépendant des importations fossiles et disposant de ressources solaires ou éoliennes peuvent transformer leur statut d’importateur net en producteur, voire exportateur, tout en renforçant leur sécurité énergétique. De nouvelles filières, associées aux énergies renouvelables, peuvent être créées, ouvrant de nouvelles perspectives de développement et de croissance économique dans des secteurs émergents verts (H2 vert, ammoniac vert,..). Néanmoins, cette dynamique peut aussi entraîner des pertes d'emplois, particulièrement dans les pays dont l'économie est fortement dépendante de ressources fossiles, en termes de revenus ou d’emplois.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP28), tenue à Dubaï en 2023, les États se sont accordés sur la nécessité d’accélérer la transition énergétique, en affirmant de manière explicite l’objectif d’abandonner progressivement les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques, de manière juste, ordonnée et équitable, de tripler les capacités de production des énergies renouvelables et de doubler les programmes d’efficacité énergétique d’ici 2030.

En effet, la production et la consommation d'énergie fossile sont responsables de 86 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO2), avec 37 % issues du charbon, 29 % du pétrole et 20 % attribuées au gaz.

Il y a lieu de noter qu’étant donné le faible niveau d'émissions du gaz par rapport aux autres combustibles fossiles, il est considéré, comme l’énergie nucléaire, parmi les carburants de transition qui peuvent jouer un rôle clé dans la facilitation de la transition énergétique, tout en assurant la sécurité énergétique.

Pour les pays africains, le passage des énergies fossiles aux énergies propres soulève plusieurs questions liées au processus de son déploiement et à l’impact de cette transition sur la dynamique de développement au sein du continent.

Ces pays sont confrontés à des défis structurels, tels que la généralisation de l'accès à l’énergie à des prix abordables, la modernisation et le développement des infrastructures énergétiques, la réduction de l’endettement et de l’exposition au risque, ainsi que le renforcement des institutions et des organes de gouvernance.

Leur transition énergétique dépend largement de leur contexte socio-économique spécifique. Les objectifs fixés à l'échelle mondiale pour réduire, voire éliminer, l’usage du charbon et du pétrole, semblent irréalisables face aux difficultés persistantes que rencontrent plusieurs pays africains, notamment ceux à faible revenu, pour améliorer leurs indicateurs de développement. D’autant plus que ces pays sont très souvent les plus impactés par les effets du changement climatique, tels que les catastrophes naturelles ou la sécheresse, ce qui pourrait accentuer davantage les inégalités et accroître leurs vulnérabilités.

Selon le rapport édité en 2023 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement sur les écarts en matière d’émissions, l’augmentation de la consommation énergétique des pays les plus pauvres pour atteindre les objectifs de développement aurait un impact limité sur les émissions de gaz à effet de serre. En effet, l’énergie nécessaire pour fournir des services de base, tels que l’alimentation, la santé, l’éducation, le confort thermique et la mobilité varierait de 12 à 40 giga joules par personne, selon les différences de climat, de géographie, de structure économique et de culture. Ce niveau reste bien en dessous de la consommation mondiale moyenne d’énergie qui serait de près de 75,7 giga joules par personne.

Ainsi, le déploiement des stratégies de transition énergétique en Afrique soulève de vraies questions de justice sociale et de droit au développement, tout en présentant de nouvelles perspectives pour un continent en quête d’opportunités pour stimuler sa croissance économique et répondre aux aspirations de ses populations.

La transition juste est une notion qui a connu des évolutions durant la dernière décennie et qui présente une perspective intéressante pour aborder la transition énergétique avec une dimension plus globale, en accordant de l’importance au volet social et à l’inclusion.

Évolution de la notion de transition juste

Bien que l’accord sur le climat de Paris n’ait pas exprimé de manière explicite la notion de transition juste, plusieurs principes dudit accord soulignent l’importance de soutenir les pays en développement et les pays les plus vulnérables, conformément à leurs propres objectifs nationaux, en mettant l'accent sur la coopération internationale. Le préambule de l’accord cite « les impératifs d'une transition juste de la main-d'œuvre et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national ».

Depuis 2015, l’appel à une transition juste a pris de l’importance au niveau de l’agenda international. En particulier les principes directeurs publiés par l'Organisation internationale du travail (OIT) en 2015 ont établi une compréhension plus universelle de la transition juste, en la décrivant comme suit : « rendre l’économie plus verte d’une manière qui soit aussi équitable et inclusive que possible pour toutes les personnes concernées, en créant des opportunités de travail décent et en ne laissant personne de côté ».

La première déclaration sur la transition juste a été faite lors de la COP24 en 2018, désignée « Déclaration de Silésie » et adoptée par 53 signataires. Cette déclaration met l’accent sur la création d'emplois décents, les principes d’inclusion, le soutien aux pays en développement ainsi que la protection des intérêts des travailleurs lors du processus de transition. Elle soutient la transition vers un développement résilient au climat et à faible émission de gaz à effet de serre, qui doit être aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Dans son sixième rapport d’évaluation mondiale, édité en 2022, le GIEC a défini les 11 éléments d’une transition juste, dont l’investissement dans la mise en place de technologies et de secteurs à faible émission, le dialogue social et la consultation démocratique des partenaires sociaux et des parties prenantes ainsi que la prise en considération des préoccupations de justice intergénérationnelle, telles que les incidences des décisions politiques sur les générations futures.

De leur côté, les Banques de Développement Multilatérales (BDM) se sont engagées à soutenir une transition juste qui favorise la diversification économique et l'inclusion. Ils ont à cet effet publié en 2021 « Les principes de haut niveau » qui portent, entre autres, sur les objectifs, les processus et les résultats attendus de cette transition.

Un des aboutissements de la COP27 a été la création d'un programme de travail dédié à la « Transition Juste », initiative poursuivie lors de la COP28. Ce programme est conçu pour encourager le développement durable, éradiquer la pauvreté et générer des emplois décents et de qualité. Parmi les principes adoptés figurent la stimulation de la coopération internationale, l'acheminement de financements adaptés aux exigences d'un développement résiliant aux changements climatiques et à faible émission de carbone, ainsi que le déploiement et le transfert de technologies.

Dans le même sens, la première table ronde ministérielle annuelle de haut niveau sur la transition juste a été tenue le 3 décembre 2023, en marge de la COP28, dans le but de fournir des orientations et des recommandations pour ce programme de travail, portant sur les différentes voies de transformation possibles.

Par conséquent, il n'existe pas de définition fixe ni d'interprétation unique de la notion de transition juste qui a connu des évolutions au fil des dix dernières années.

Deux dimensions semblent par contre se dessiner. La première est liée à la justice climatique et au principe de responsabilités communes mais différenciées, tel qu'établi dans l'Accord de Paris. Cela implique que les pays développés doivent soutenir les pays moins avancés dans leurs efforts pour atténuer les impacts négatifs du changement climatique et réduire leurs émissions de carbone. La seconde dimension concerne les stratégies et les plans d'action de transition adoptés par chaque pays, qui doivent être justes, inclusifs et équitables.

Pour ce qui est de la transition énergétique juste, elle a été plus mise en relief dans le cadre des partenariats de transition énergétique juste (JETPs) qui ont été lancés en 2021, avec la mobilisation de financements de pays développés en faveur d’économies émergentes.

Conçus à l’origine en dehors des négociations climatiques de l'ONU, par le forum du G7 des principales économies, les JETPs visent à accélérer la décarbonation du secteur de l’énergie dans les pays fortement tributaires des combustibles fossiles, en particulier le charbon.

À l’échelle du continent africain, l’Afrique du Sud a signé un (JETP) d'une valeur de 8,5 milliards de dollars. Cependant, les financements mobilisés, essentiellement sous forme de prêts, restent insuffisants par rapport aux besoins réels, évalués à plus de 95 milliards de dollars.

En 2023, un autre partenariat a été annoncé avec le Sénégal, d'un montant d'environ 2,7 milliards dollars, qui vise à intégrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays et à soutenir la transformation du gaz en électricité, dans un contexte où les contributeurs financiers, notamment les pays européens, cherchaient à diversifier leurs approvisionnements en gaz, suite au conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Même s'il y a une prise de conscience depuis presque une décennie du besoin d'une transition juste pour les pays en développement, les mécanismes déployés au niveau de la coopération internationale restent très limités et non effectifs.

Les quelques actions de coopération initiées sont plus orientées vers des secteurs spécifiques, principalement l'énergie, ou vers des parties prenantes bien déterminées, en particulier les travailleurs dépendant des industries fossiles. Cette approche, relativement limitée, ne prend pas en considération les répercussions socio-économiques de la transition qui peuvent être plus larges, ce qui risque de perpétuer les vulnérabilités existantes et de réduire le champ des nouvelles possibilités de croissance.

D’autres initiatives et cadres de collaboration similaires, tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’AIER et l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) portent essentiellement sur des directives, des études ou des mesures d’accompagnement.

Des actions portées par des organisations non gouvernementales, mobilisant des financements auprès de bailleurs de fonds, sont de plus en plus nombreuses. Néanmoins, leur champ d’action ne permet pas de couvrir les besoins qui sont multiples et très diversifiés.

L'appréciation de l'efficacité et de la pertinence de tels programmes et initiatives reste conditionnée par leur adaptation aux contextes spécifiques et par les moyens et les ressources alloués. Les défis observés lors de la réalisation de programmes présentant certaines similarités, comme ceux destinés à l'adaptation aux changements climatiques en Afrique, mettent en lumière les obstacles qui ont marqué leur exécution et le non-respect des promesses faites en termes de mobilisation de financement des pays développés et des BMD, en dépit de la reconnaissance du caractère urgent de leur mise en œuvre.

Une transition énergétique juste pour un développement durable en Afrique

Près de 18 % de la population mondiale vit en Afrique. Pourtant, ce continent représente moins de 6 % de la consommation énergétique globale et moins de 3 % des émissions de CO2. Le taux d’électrification y est inférieur à 45 %, avec des variations significatives entre les pays africains, ainsi qu'entre les zones rurales et urbaines. Ce taux subit également des fluctuations en raison de l’impact de la sécheresse sur la production de l’hydroélectricité.

Stimuler la croissance économique, améliorer les conditions de vie sociales et accroître la résilience face aux changements climatiques, représentent des enjeux majeurs que les pays africains sont tenus de relever, pour répondre aux impératifs de développement durable.

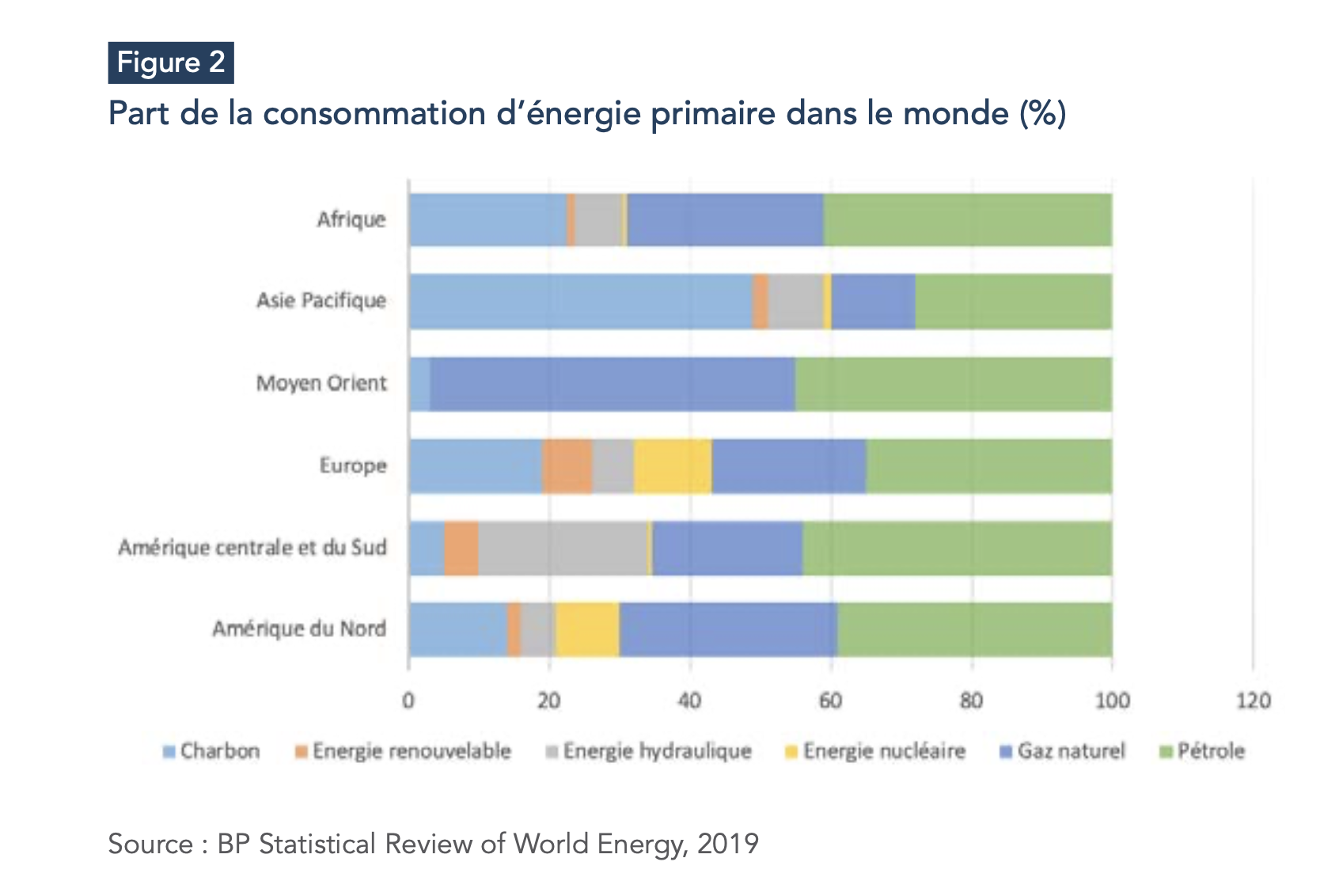

Vu que la consommation énergétique du continent est largement dominée par les énergies fossiles, la transition énergétique représente à la fois une nécessité et un défi supplémentaire que les pays africains doivent réussir.

Avec la croissance démographique et l’urbanisation, les besoins en énergie sont appelés à augmenter. Cependant, la précarité énergétique freine le développement du continent et constitue l’un des facteurs essentiels de l’insuffisance de la qualité des services publics aux citoyens, du manque de dynamisme économique et du faible niveau d’attractivité des investissements privés dans des secteurs tels que l’industrie, l’agriculture ou l’agribusiness.

Dans un tel contexte, la transition énergétique, qui a pour objectif de réduire l’empreinte carbone, peut apporter de nouvelles opportunités de croissance et de développement, à travers notamment l’amélioration des conditions d’accès à l’énergie et l’émergence de nouvelles filières vertes dans lesquelles le continent dispose d’avantages compétitifs, grâce à ses ressources naturelles.

Néanmoins, eu égard aux conditions politiques, économiques et sociales de l’Afrique, la réussite d’une telle transition semble difficilement réalisable. Sa complexité réside dans la difficulté à prioriser des projets de transition énergétique dans des régions où les disparités et les vulnérabilités sont importantes. Avec un taux de pauvreté extrême de 35,5 % à l’échelle du continent, aucune transformation ne peut être véritablement efficiente sans apporter des solutions pour remédier à ces insuffisances.

En effet, la sécurisation de l’accès à l’énergie à des prix abordables, qui demeure encore un défi majeur pour plusieurs pays africains, peut être jugée non prioritaire, par rapport à l’utilisation des énergies alternatives à bas carbone.

Par ailleurs, bien que les objectifs d’une transition juste restent identiques, que le pays soit développé ou non, les approches pour la conduire diffèrent considérablement. Les pays les plus avancés cherchent plus à minimiser les impacts négatifs de leur politique bas carbone, alors que les pays moins développés aspirent davantage à tirer de nouveaux bénéfices de cette transition.

Ces différences sont également identifiables à l’échelle du continent, les nouveaux systèmes de transition lancés par des pays africains varient selon leur niveau de développement socio-économique et selon leur dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Ainsi, l’Afrique du Sud s’emploie dans le court terme à développer ses activités pétrolières et gazières afin de réduire sa dépendance au charbon et d’ouvrir la voie à une éventuelle décarbonation, tandis que le Maroc a lancé, depuis 2009, son programme de développement du secteur des énergies renouvelables avec l’ambition d’augmenter la part des énergies renouvelables à 52 % dans son mix électrique, à l’horizon 2030.

La transition énergétique n’est pas uniquement le remplacement d’un système énergétique par un autre. Les synergies qui peuvent être générées en termes de facilitation de l’accès à l’eau, d’amélioration de la sécurité alimentaire ou du renforcement de l’intégration industrielle et logistique, sont des leviers qui peuvent contribuer directement au développement socio-économique du pays.

Le nexus sécurité alimentaire-sécurité énergétique prend une dimension très stratégique au niveau du continent. Cette relation, si elle est bien fructifiée, peut favoriser l’accélération de la réduction des gaps dans plusieurs domaines clés, notamment l’amélioration du rendement et de la productivité agricoles, ainsi que le développement de nouvelles cultures, dans un secteur qui emploie une grande majorité de la population africaine.

Une transition énergétique juste peut effectivement favoriser la réalisation de plusieurs Objectifs de Développement Durables à la fois, notamment ceux relatifs à une énergie abordable et propre (ODD7), à l'égalité des genres (ODD5), au travail décent et à la croissance économique (ODD8), à la réduction des inégalités (ODD10), à la production et consommation responsables (ODD12) et à l'action pour le climat (ODD13).

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la disponibilité des ressources énergétiques n’est pas suffisante pour enclencher de réelles dynamiques de croissance. Plusieurs pays africains disposant de ressources énergétiques importantes, notamment fossiles, en exploitation depuis plusieurs décennies, n’ont pas réussi à améliorer leurs ODD avec la cadence souhaitée. En transitant vers de nouveaux systèmes énergétiques et en adoptant des technologies nouvelles ou émergentes, seraient-ils réellement en mesure de créer des transformations positives pour leur économie et pour les conditions sociales de leur population ?

La transition juste pour l’Afrique, au-delà du principe d’inclusion et d’équité, doit impliquer une avancée accélérée vers le développement. Elle doit permettre d’associer, selon le même prisme, les problématiques énergétiques, les enjeux de développement ainsi que les questions climatiques.

Cette perspective exige forcément la mise en harmonie des politiques énergétiques, de développement et de lutte contre les changements climatiques. Elle nécessite aussi l’adoption d’approches spécifiques aussi bien dans la conduite du processus de transformation que dans l’identification des projets de transition, leur conception, leur montage financier, leur déploiement, ainsi que dans le choix des partenaires technologiques.

Le marché à l’export de l’énergie propre, notamment la molécule verte (H2 vert, ammoniac vert, méthane vert,...) offre de nouvelles possibilités de croissance pour le continent. Il reste cependant conditionné par la baisse des coûts de la technologie de l’électrolyse, par le développement de projets industriels à l’échelle et des capacités d’approvisionnement (stockage, transport, distribution,..). Le positionnement des pays africains est déterminé par les maillons de la chaine de valeur où ils disposeraient d’avantages compétitifs. Sachant que l’essentiel des technologies est développé en Chine.

La Banque Africaine de Développement (BAD) qualifie la transition juste de « Cadre pour faciliter un accès équitable aux avantages et la répartition des coûts du développement durable de manière à ce que les moyens de subsistance de toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, soient soutenus et améliorés à mesure que les sociétés passent à des économies faibles en carbone et résilientes. Une transition juste affirme le droit de l'Afrique au développement et à l'industrialisation sur la base du langage négocié de l'Accord de Paris concernant l'équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives à la lumière des circonstances nationales différentes ».

Grâce à des politiques bien conçues, les bénéfices de la transition, tels que la diminution des dommages climatiques, pourraient couvrir jusqu'à cinq fois les coûts liés à l'atténuation climatique. Cependant, des politiques mal élaborées pourraient avoir des répercussions négatives sur des économies, des industries ou des populations.

Le déploiement du processus de transition énergétique juste en Afrique

Grâce à des conditions climatiques favorables et à la disponibilité de minerais critiques utilisés dans la fabrication de batteries, l'Afrique est le continent qui dispose du potentiel le plus important en termes de ressources naturelles pour mener à bien sa transition énergétique. À titre d’illustration, elle possède 60 % de la capacité solaire mondiale et près de 70 % des réserves totales de cobalt. Par ailleurs, le gaz naturel, dont les réserves sont estimées à près de 625 billions de pieds cubes, est également appelé à jouer un rôle stratégique dans cette transition.

Cependant, la disponibilité de ces ressources et la demande croissante pour l'énergie verte ne suffisent pas à elles seules pour amorcer une véritable transformation énergétique bas carbone à l'échelle du continent.

D’autant plus que la plupart des pays africains se trouvent déjà à des niveaux proches de la neutralité carbone. À l'exception de quelques États, cette transition représente avant tout une opportunité pour un développement à faible émission de carbone.

La valorisation des ressources naturelles dans des programmes de transition énergétique juste est avant tout conditionnée par les capacités de ces pays, en termes de conception et de mise en œuvre des stratégies élaborées, de déploiement des infrastructures nécessaires, de maitrise technologique et de mobilisation des financements.

Ces facteurs expliquent pourquoi certains pays asiatiques, bien qu'affrontant des défis économiques similaires à ceux rencontrés en Afrique, ont réussi à réaliser des progrès notables dans leur transition énergétique juste, particulièrement en termes de planification de la mobilisation des fonds et d’exécution de leur programme. L’existence d’infrastructures plus développées et de compétences qualifiées ont été des facteurs favorables.

Dans le même sens, plusieurs pays asiatiques ont réussi à généraliser l'utilisation des technologies de cuisson propre, tandis que certains pays subsahariens font face à une augmentation du nombre de personnes utilisant des méthodes de cuisson non durables, vu que la croissance démographique surpasse les avancées réalisées en matière d'accès à ces technologies.

L'investissement public dans la réalisation des projets d’infrastructures, ainsi que le partenariat public-privé sont recherchés pour soutenir les initiatives de production d'énergie verte, notamment dans les domaines du transport et du stockage de la molécule verte.

Par ailleurs, remplacer une industrie par une autre n'est pas nécessairement la solution pour une transition énergétique juste; il s'agit plutôt de soutenir la diversification vers une économie plus durable, résiliente et inclusive. Les bases nécessaires à l'édification de cette nouvelle économie exigent indéniablement des capacités opérationnelles aussi bien du côté des acteurs publics que privés.

La complexité des projets et l’évolution technologique rapide que connaissent les secteurs de l’énergie verte (production de l’H2 vert et dérivés, stockage, distribution, capture du carbone,...), appellent des méthodes adaptées lors de leur conception et de leur implémentation. Le phasage bien étudié et l’adoption d’unités modulaires permettent de donner aux programmes d’investissement engagés, les qualités d'évolutivité, de flexibilité et de résilience recherchées.

Ce processus progressif facilite l'intégration des progrès technologiques ainsi que l’ajustement des capacités de production, selon les besoins, pour assurer la viabilité et la durabilité des investissements.

Si l’on prend en considération le nombre de projets qui pourraient être lancés courant la prochaine décennie dans le cadre de la transition énergétique en Afrique, l’investissement dans le développement d’une expertise africaine et de centres de recherches spécialisés est plus que justifié.

La création de systèmes de bases de données dynamiques, relatives au rayonnement solaire à la vitesse des vents, sur le climat, l’eau ou les caractéristiques des sols, permettent de consolider des informations stratégiques et d’aide à la décision, en vue d’accompagner les politiques de transition, toujours dans la logique du nexus sécurité énergétique- sécurité alimentaire.

L’évolution technologique rapide que connaissent les filières vertes nécessite également une plus grande appropriation par les pays africains développeurs pour conduire ces changements de manière optimale. Enfin, la valorisation des minerais critiques, un des enjeux clés, devrait être réalisée localement, en s’appuyant sur des industries et des centres de recherches compétents.

D’un autre côté, l’innovation orientée solutions locales présente un vivier intéressant d’opportunités nouvelles pour les pays africains. Elle apporte des réponses à des demandes précises, en tenant compte des réalités du terrain et en encourageant les travaux de recherche africains à porter davantage sur des problématiques spécifiques au continent.

L’exemple édifiant d’une plateforme fintech africaine qui exploite la puissance des micro- paiements numériques et de l'internet des objets pour permettre à ses clients d'acquérir des actifs productifs. Les offres de cette plateforme, active au Kenya, au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud, intègrent des équipements solaires, des motos électriques, en plus des microcrédits et des micro-assurances. Ce modèle permet à plus de 630 000 foyers de basculer vers une énergie propre et renouvelable sans avoir besoin d'un accès au réseau électrique traditionnel. En apportant un dépôt de 35 dollars, le client bénéficie d’un système d'énergie solaire activé par la technologie GSM, associé à un payement journalier de 0.45 dollar.

L’installation de systèmes de production de l'énergie propre à petite échelle, décentralisés et dotés parfois de mécanismes intelligents, permet effectivement d’équiper avec des technologies propres les foyers dispersés n’ayant pas accès au réseau. Ces systèmes permettent aussi de créer des emplois locaux et des activités de services et de maintenance. Toutefois, ces solutions restent complémentaires et ne peuvent en aucun cas se substituer aux systèmes centralisés à grande échelle qui offrent une meilleure optimisation des coûts d’investissement et d’exploitation et assurent la continuité d’approvisionnement.

D’un autre côté, la priorité devrait être accordée aux projets qui, outre leur valeur intrinsèque, génèrent une plus-value au niveau de leur écosystème, particulièrement en ce qui concerne la création d'emplois, le transfert technologique et l’intégration industrielle locale.

La gestion et l’exploitation durable des ressources, telles que l'eau, la terre, la forêt et les minerais, ainsi que l’investissement dans l’économie circulaire, sont des prérequis qu’il faudrait associer à tout nouvel investissement dans le secteur de l’énergie.

Sans aucun doute, l’orchestration des rôles des différents acteurs concernés constitue l’élément fondamental pour la réussite d’une transition énergétique juste. Les initiatives des pouvoirs publics, soutenues par l’engagement du secteur privé et par l’implication de la société civile présentent des avantages significatifs.

L’inclusion qui se trouve au centre des principes de la transition juste met l’accent sur l’implication et la consultation de toutes les parties concernées, tout au long du processus de transition, y compris les plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, pour réduire les écarts et les disparités.

Les plateformes de dialogue, d'échange et de concertation, sont un modèle qui peut stimuler l'action, faciliter l’appropriation et la mise en œuvre de stratégies énergétiques anticipatives, contribuant ainsi à l'élaboration de politiques efficientes et soutenant le déploiement d'investissements à grande échelle.

Cependant, les objectifs de transition énergétique juste à l'échelle du continent seraient difficilement atteignables sans aide financière extérieure. Ce décalage risque malheureusement de s'ajouter aux autres écarts déjà observés en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.

La forte exposition des États africains aux risques financiers et économiques, ainsi que la charge de leur dette, représentent des obstacles majeurs. Ces contraintes structurelles limitent non seulement leur capacité à attirer des investissements privés mais aussi à mettre en œuvre leurs politiques de développement et de transition juste.

Des fonds spécialisés existent déjà, à l’instar du fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) géré par la BAD, qui fournit un financement catalytique pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Tout récemment, en avril 2024, le Groupe de la Banque mondiale a annoncé qu’il s’emploiera à raccorder 250 millions d’Africains, à l’horizon 2030, pour accéder à l’électricité par le biais de systèmes d’énergie renouvelable décentralisés ou de réseaux de distribution. Le Groupe de la Banque africaine de développement soutiendra 50 millions de personnes supplémentaires.

Des efforts additionnels sont nécessaires pour accélérer la cadence, en s’appuyant sur des instruments financiers innovants et adaptés au contexte africain. L’objectif étant de ne pas surendetter les pays qui s’engagent dans ce processus et de prendre en considération l’impact généré à moyen et long termes.

Il faut reconnaitre qu’en plus des contraintes mentionnées, le faible niveau d’intégration à l’échelle du continent constitue un frein structurel au déploiement des stratégies de transformation à grande échelle. L’agenda 2063 de l’Union africaine met l’accent sur l’importance de cette intégration considérée comme levier pour le développement économique et social du continent.

Bien que certaines initiatives aient été lancées, telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ou les corridors de transport régionaux, les bénéfices de ces initiatives restent dépendants de l’élargissement de l’intégration à d’autres domaines, tels que le secteur énergétique.

Le renforcement des réseaux électriques régionaux intégrés et le développement du commerce régional africain de l’électricité verte, réduiraient considérablement le coût moyen d’électricité sur le continent.

À ce titre, plusieurs projets sont lancés, tels que le système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain, qui regroupe 14 pays, ou le Pool énergétique de l’Afrique de l’est qui concerne 9 pays. Ces projets d’interconnexion électrique, malgré les contraintes qui ont retardé leur exécution, présentent des expériences intéressantes pour tirer les meilleurs enseignements, afin de conduire les prochains chantiers avec l’efficacité requise.

Très souvent, le contexte géopolitique, exacerbé par des tensions ou des conflits régionaux, est à l’origine du manque d’intégration. Cette situation défavorable réduit les bénéfices des complémentarités qui peuvent exister entre des pays mitoyens, ou les possibilités offertes par le déploiement de projets d’interconnexion transfrontaliers.

L’initiative lancée le 6 novembre 2023 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, pour le développement de la façade afro- atlantique, est une dynamique stratégique d’intégration continentale. Elle renforce les initiatives africaines en apportant un levier additionnel très important, grâce à son approche multidimensionnelle et multisectorielle.

Cette initiative associe le développement des infrastructures, en particulier logistiques et portuaires, à l’intégration énergétique - à travers notamment le projet de gazoduc Maroc- Nigeria et à la promotion de plusieurs secteurs productifs à fort potentiel.

Vu l’étendue de cet espace géographique et des ressources naturelles dont il dispose, cette initiative présente un potentiel élevé d’effets catalyseurs de transformation, avec un impact élargi aux 23 pays de la façade atlantique, en plus des pays du Sahel.

Face aux multiples contraintes et défis du continent, les efforts des pays africains, des banques de développement multilatérales et des fonds d’investissement devraient être davantage orientés vers des projets structurants qui favorisent les mises en synergie entre les différents pays et qui peuvent générer des effets catalyseurs multiples et à plus large spectre en termes d’impact.

Les enjeux de la transition énergétique juste ne concernent pas chaque pays individuellement. Leurs implications ont des effets qui dépassent les frontières.

La marche mondiale vers la transition juste nécessite un niveau élevé et efficient de la coopération internationale avec des mécanismes de financement appropriés.

Des trajectoires africaines sont nécessaires pour enclencher une réelle dynamique de transformation, couvrant les questions énergétiques, les problématiques de développement et la lutte contre les changements climatiques.

Bibliographie

- IRENA (2021), Perspectives pour les transitions énergétiques mondiales : Trajectoire vers l’objectif de 1.5°C, Agence internationale pour les énergies renouvelables, Abou Dhabi.

- IRENA (2024), Renewable capacity statistics 2024, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi;

- Comment faire contribuer la transition juste à la réalisation de l’Accord de Paris, PNUD, 2022.

- United Nations Environment Program (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Nairobi. https://doi. org/10.59117/20.500.11822/43922

- Pour une transition juste, OXFAM, décembre 2022.

- Programme de travail de la transition juste https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ cma2023_L14F.pdf

- GIEC, 2022. Sixième rapport d’évaluation, Changements climatiques 2022 : atténuation des changements climatiques (Groupe de travail III).

- Birol, F. (2022). L’Afrique a le plus à gagner de la transition vers des énergies propres. Groupe d’études géopolitiques.

- La situation énergétique de l’Afrique en infographies, Connaissances des Énergies, Juin 2022 https://www.connaissancedesenergies.org/la-situation-energetique-de-lafrique-en- infographies-240320

- AfDB. Just Transition Initiative to Address Climate Change in the African Context. (Accessed 24 Jul 2022).

- A Just transition to address climate change in the African context, 2023, African Development Bank Group.

- Imdadullah; Alamri, B.; Hossain, M.A.; Asghar, M.S.J. Electric Power Network Interconnection: A Review on Current Status, Future Prospects and Research Direction. Electronics 2021, 10, 2179. https://doi.org/10.3390/electronics10172179.

- Asian Development Outlook 2023, Thematic Report, ADB, April 2023, https://www.adb. org/sites/default/files/publication/876891/ado-2023-thematic-report.pdf

- Energy Outlook and Energy-Saving Potential in East, Asia 2023, Shigeru Kimura, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)