Publications /

Policy Brief

Ce papier a été initialement publié sur legrandcontinent.eu

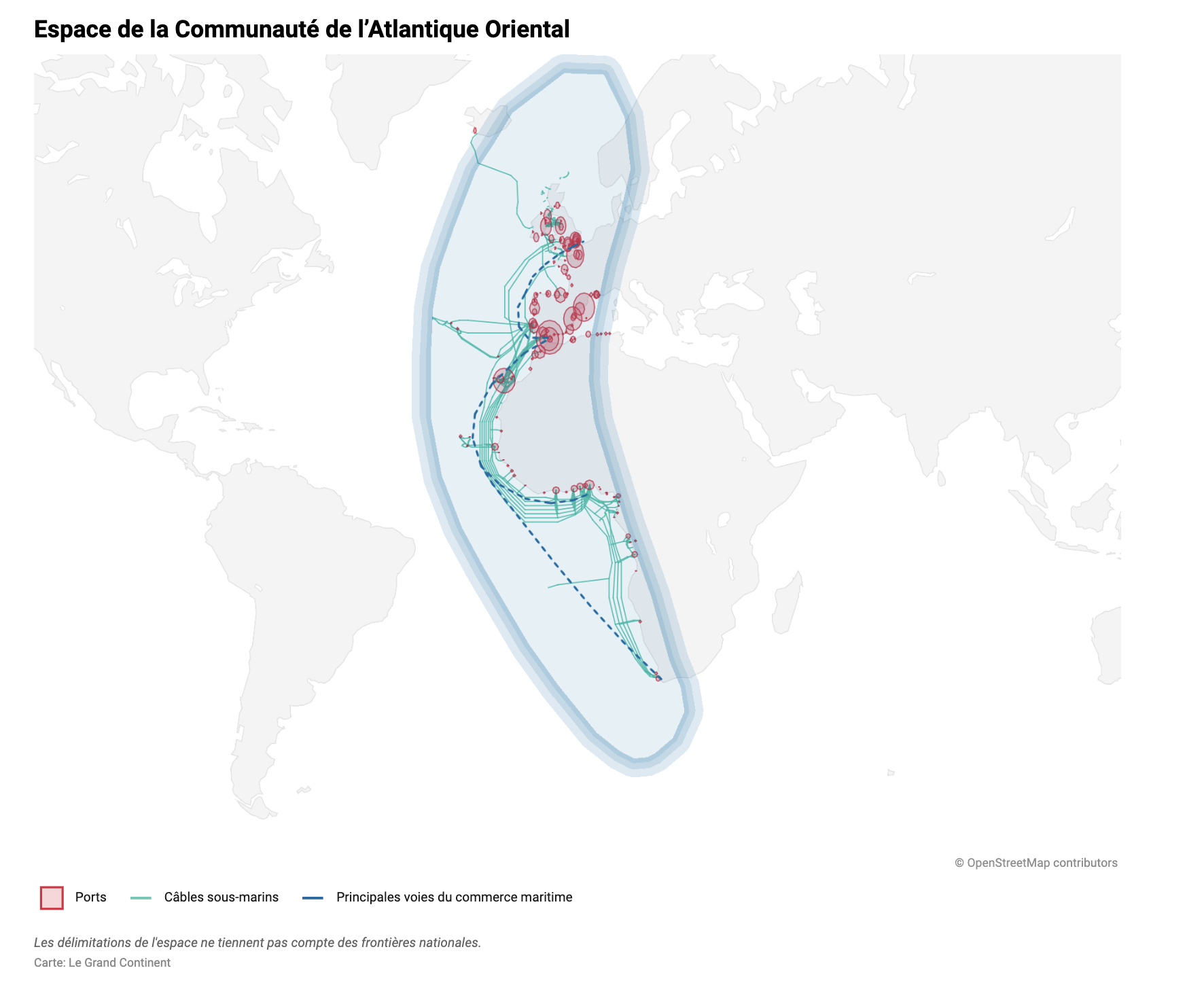

Le long des rives orientales de l’océan Atlantique, une « grande verticale » intégrant l’Europe et l’Afrique pourrait devenir un espace stratégique pour réparer la mondialisation.

En organisant conjointement la Coupe du monde 2030, l’Espagne, le Maroc et le Portugal ouvriront la voie à une coopération régionale novatrice et sans précédent entre l’Europe et l’Afrique. Cette « petite verticale » mériterait de s’inscrire dans une échelle beaucoup plus large et innovante amplifiant les liens entre les deux continents pour construire ce qu’on pourrait appeler une « Communauté de l’Atlantique Oriental » (CAO).

Au moment où des logiques de coopération verticale se consolident ailleurs dans le monde, dans l’Atlantique occidental entre les États-Unis, le Canada et le Mexique — au moins jusqu’à une date récente — ou dans le Pacifique entre la Chine et les pays de l’Asie du Sud-Est, l’Atlantique oriental, un espace à fort potentiel économique et stratégique, demeure encore largement sous-exploité.

C’est la raison pour laquelle une « grande verticale » — c’est-à-dire l’établissement d’un axe géopolitique structurant entre l’Europe et l’Afrique le long des côtes de l’Atlantique, s’impose aujourd’hui comme une nécessité stratégique. Cette communauté comprendrait au minimum, selon un critère géographique, les États riverains de l’Atlantique africains et européens de l’Afrique du Sud au Maroc, ainsi que du Portugal à l’Europe du Nord.

Dans cette pièce de doctrine, nous entendons souligner la pertinence stratégique du projet de la Communauté de l’Atlantique Oriental, donner à voir son utilité pour les deux continents partenaires mais aussi au-delà, tout en esquissant son architecture institutionnelle et son modus operandi.

À la recherche d’une « grande verticale » : la nécessité stratégique d’une nouvelle communauté

Dans un monde cassé, la création d’une Communauté de l’Atlantique Oriental permettrait à ses membres de faire face à des défis et de saisir des opportunités uniques en s’organisant autour de dynamiques verticales tournées vers l’océan.

Du monde cassé au spectre d’un dérapage stratégique

Le retour des guerres de haute intensité et la rivalité sino-américaine induisent des risques de déclassement et de marginalisation à la fois pour l’Europe et l’Afrique. Les deux continents, placés dans une situation de vulnérabilité stratégique accrue devraient non seulement se préparer à faire face à des crises immédiates, mais aussi chercher à imposer leurs intérêts dans un ordre mondial en mutation où leur place reste à redéfinir.

La montée en puissance de la Chine et son ambitieuse initiative géostratégique des « Nouvelles routes de la Soie » (Belt and Road Initiative) sont au cœur de la confrontation avec les États-Unis — qui menace de monter aux extrêmes depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans cette « deuxième guerre froide », l’Europe devrait composer avec son statut d’ancien allié inconditionnel des États-Unis, tout en ménageant ses relations économiques importantes avec Pékin et en préservant son autonomie stratégique. L’Afrique, quant à elle, se retrouve courtisée par les deux grandes puissances : la Chine y poursuit une stratégie d’investissement massif tandis que les États-Unis tentent de regagner leur influence en soutenant des projets de développement et de coopération dans le domaine sécuritaire.

Face à ces tensions mondiales, le risque de déclassement stratégique de l’Afrique et de l’Europe devient palpable.

Bien que puissante sur le plan économique, l’Union peine, on le sait, à s’imposer comme acteur stratégique. Son incapacité à prévenir la guerre en Ukraine et ses difficultés à parler d’une seule voix sur le conflit israélo-palestinien alimentent les doutes quant à son aptitude à peser dans un ordre mondial reconfiguré par la rivalité sino-américaine. Pour l’Afrique, le risque est plutôt de voir croître sa vulnérabilité aux chocs externes majeurs — instabilité des marchés mondiaux et dépendance aux importations alimentaires. À bien des égards, ne disposant pas des mêmes capacités de résilience que les grandes puissances, les intérêts des pays africains pourraient grandement souffrir du retour de la guerre comme instrument de régulation des rapports internationaux 1.

Une nouvelle dynamique de coopération : la « grande verticale »

Aussi cette « grande verticale » ferait-elle écho à d’autres dynamiques de coopération dans le monde, alors que la Chine cherche à impulser une ample intégration régionale via le Partenariat économique régional global, tandis que les États-Unis consolident leur zone économique avec l’USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement).

Dans ces conditions, l’axe transatlantique, jadis central, semble aujourd’hui affaibli et les ambitieux projets de partenariats transpacifique et transatlantique ont été abandonnés. Couplée à des stratégies verticales d’intégration, la proximité géographique est devenue un levier central dans la reconfiguration des échanges mondiaux : le Mexique est ainsi devenu le premier partenaire économique des États-Unis devant la Chine depuis 2023, et l’ASEAN se trouve désormais au cœur des priorités économiques chinoises.

Face à l’intégration régionale des espaces américains et asiatiques, la faible coopération entre les pays de l’Atlantique oriental témoigne d’un décalage stratégique majeur : en 2024, parmi les partenaires commerciaux de l’Union, le premier pays africain — le Maroc — n’arrive qu’en onzième position.

La nécessité de bâtir une relation plus étroite et mutuellement bénéfique entre les deux continents devient urgente non seulement pour des raisons économiques mais aussi pour relever de multiples défis communs — transition énergétique, sécurité alimentaire, gestion des migrations et adaptation au changement climatique.

Pour l’Europe, il s’agit de considérer l’Afrique non plus comme une périphérie vulnérable, mais comme un partenaire stratégique au cœur des équilibres futurs.

Pour l’Afrique et le « nouveau Sud », il s’agit d’affirmer sa souveraineté dans cette dynamique de coopération en définissant ses priorités et ses prérequis.

Connectivité et espaces maritimes : cartographier la transformation globale

Dans un monde où 90 % du commerce mondial exprimé en volume transite par la mer et où l’Atlantique occupe une place essentielle, la connectivité maritime est un levier clef du développement économique.

Elle repose avant tout sur des infrastructures portuaires performantes : les ports ne sont plus de simples points de transit mais des hubs logistiques intégrés aptes à transformer les flux maritimes en opportunités de croissance locale et régionale.

Dans cette configuration technique et infrastructurelle nouvelle, l’océan Atlantique pourrait devenir un acteur privilégié 2.

En Afrique atlantique, plusieurs ports jouent déjà un rôle stratégique dans le développement économique de la région — celui de Lagos au Nigéria, celui d’Abidjan en Côte d’Ivoire, ou celui de Tema au Ghana — mais d’un point de vue global, la région souffre encore de nombreux défis : l’insécurité des routes maritimes, la congestion portuaire, le manque d’infrastructures modernes, la piraterie et la faible connectivité terrestre avec les arrière-pays freinent le potentiel de développement des États côtiers et réduisent leur compétitivité sur le marché mondial.

La réalisation d’une « grande verticale » devient un enjeu stratégique essentiel et l’Union européenne, dotée d’une expérience en matière de logistique et de transport maritime, pourrait jouer un rôle clef en finançant et en accompagnant des projets portuaires stratégiques en Afrique. En retour, une meilleure connectivité des ports africains pourrait offrir à l’Europe de nouvelles opportunités commerciales et un accès privilégié à des ressources stratégiques.

En complément de la logistique portuaire, l’économie bleue représente un formidable accélérateur de développement.

L’exploitation durable des ressources marines peut générer des chaînes de valeur locales et régionales prometteuses. Elle impliquerait un renforcement de la connectivité entre les ports et leurs hinterlands via le développement de corridors logistiques intégrés, reliant les principaux ports aux grandes villes et aux zones industrielles intérieures. Des ports modernes et bien connectés pourraient réduire la dépendance des économies africaines aux importations de produits transformés, en favorisant l’émergence d’industries locales créatrices de valeur sur place tout en stimulant le commerce intra-africain.

Construire une résilience mutuelle : économie, énergie, stratégie

La construction d’une Communauté de l’Atlantique Oriental serait ainsi fondée sur une résilience mutuelle qui pourrait reposer à court terme sur trois piliers : l’économie, l’énergie et la stratégie.

Elle gagnerait à devenir un véritable partenariat stratégique, allant vers la mutualisation des moyens et l’agrégation des capacités des deux régions.

Économie

L’Atlantique oriental recèle un potentiel économique considérable : dotée d’une population jeune, d’une classe moyenne en expansion et d’une ambitieuse Zone de Libre Échange (ZLECAf) 3, l’Afrique représente un marché prometteur pour les entreprises européennes. L’industrialisation croissante, le besoin en infrastructures modernes et les projets d’innovation dans les technologies numériques et vertes offrent des opportunités inestimables. Le renforcement de ses relations économiques avec l’Afrique permettrait à l’Europe d’accéder à des marchés en pleine croissance tout en diversifiant ses chaînes d’approvisionnement grâce au friendshoring).

Énergie

La question énergétique se trouverait également au cœur de la résilience des États de l’Atlantique oriental.

Disposant d’importantes ressources naturelles, notamment des hydrocarbures, mais aussi d’un potentiel considérable dans les énergies renouvelables — solaire, éolien, hydrogène et hydraulique — le continent africain serait un partenaire stratégique de choix pour l’Europe qui fait face aux contraintes de la transition énergétique et à la nécessité de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Le développement d’un réseau énergétique intégré entre les deux continents, allié à des investissements dans les infrastructures et les technologies vertes, pourrait permettre de créer un cercle vertueux de croissance et de sécurité énergétique, tout en réduisant l’empreinte carbone des deux régions.

Stratégie

Enfin, sur le plan stratégique, la construction d’une Communauté de l’Atlantique Oriental apparaît essentielle pour renforcer l’autonomie des deux régions face aux rivalités des grandes puissances.

Elle permettrait la mutualisation des capacités en matière de sécurité maritime, de lutte contre la piraterie et de gestion des flux migratoires.

La sécurisation des voies maritimes dans l’Atlantique oriental — notamment dans le Golfe de Guinée — est cruciale pour garantir la stabilité des échanges commerciaux et la protection des intérêts économiques des deux rives. De même, la coopération en matière de défense et de gestion des crises pourrait renforcer la souveraineté régionale face à des ingérences extérieures — on pense notamment aux actions cyber de la Russie — qui ciblent à la fois l’Afrique et l’Europe.

Éviter le « piège de la fragmentation stratégique » entre le Nord et le nouveau Sud

Dans un contexte de dégradation globale du contexte stratégique et alors que les relations entre le Nord et le Sud global sont marquées par des incompréhensions mutuelles et des fractures historiques, il est crucial d’éviter le « piège de la fragmentation stratégique ».

À l’image du « piège de Thucydide » 4 appliqué aux rivalités sino-américaines, les relations Nord-Sud risqueraient en effet d’entrer dans une dynamique où la coopération internationale laisse place à la conflictualité, accentuée par des intérêts divergents et des asymétries économiques.

L’espace de l’Atlantique oriental offre une opportunité de nature à dépasser ces tensions par la création d’une communauté stratégique fondée sur la complémentarité et le partenariat.

Certains croient encore au mythe d’un Occident homogène et d’un « Sud global » uni dans ses revendications.

La réalité est autrement plus complexe.

Alors que l’Union européenne prône une approche aussi multilatérale et coopérative que possible, les États-Unis risquent d’osciller entre isolationnisme et interventionnisme. Quant au nouveau Sud, il ne s’inscrit pas forcément et unanimement dans un schéma de rejet de l’Occident.

L’intérêt global de l’émergence d’une force médiane

La Communauté de l’Atlantique Oriental pourrait légitimement incarner un espace de coopération intercontinentale innovant, transcendant les clivages traditionnels et devenir un laboratoire de coopération Nord–Sud face aux grands défis globaux.

Les avancées en IA et en technologies autonomes, portées principalement par les grandes puissances, posant des questions éthiques et stratégiques majeures. Une approche commune d’innovation, de régulation et de gouvernance technologique — favorisant un usage responsable des nouvelles technologies — pourrait peser davantage dans le débat international.

En s’appuyant sur des initiatives intercontinentales, les États membres pourraient initier des solutions basées sur l’IA en vue de poursuivre simultanément plusieurs objectifs : améliorer les systèmes de santé, optimiser les chaînes logistiques, renforcer la sécurité alimentaire ou encore élaborer des normes partagées pour encadrer l’usage des technologies autonomes, notamment les armes intelligentes et les systèmes d’IA militaires.

Les pays de l’Atlantique oriental étant particulièrement vulnérables aux retombées du changement climatique — montée des eaux, intensification des tempêtes, érosion côtière — la mise en place d’une gouvernance climatique devrait également être une priorité. La coopération dans le cadre de la Communauté de l’Atlantique Oriental devrait être axée sur la résilience environnementale, la transition énergétique, le développement d’une économie bleue durable et le renforcement de la résilience côtière.

Forte de sa diversité géographique et culturelle, la Communauté pourrait jouer un rôle de médiateur dans les grandes crises internationales, offrant une plateforme de dialogue neutre, audible et respectée.

En adoptant une posture de coopération pragmatique et innovante, fondée sur la complémentarité économique et la mutualisation des moyens, elle pourrait offrir une réponse crédible aux grands défis globaux tout en évitant les pièges de la fragmentation stratégique et de la confrontation entre blocs.

Instituer une Communauté de l’Atlantique Oriental : une gouvernance innovante et minimaliste autour d’une « union de projets »

La Communauté gagnerait à reposer sur une organisation légère et flexible, conçue pour s’adapter aux besoins de ses membres et évitant les pesanteurs bureaucratiques inhérentes aux organisations complexes.

Au cœur de cette gouvernance, les chefs d’État et de gouvernement joueront un rôle central, impulsant la vision politique et garantissant la cohérence des actions menées.

Enfin, cette Communauté devrait être fondée sur une union polylatérale de projets impliquant très largement le secteur privé et la société civile, privilégiant des réalisations concrètes, qu’il s’agisse de corridors logistiques, de ports intelligents ou de programmes communs d’exploitation et de préservation des ressources marines.

Entre le forum et l’organisation régionale : une structure flexible

Si les objectifs assignés à la Communauté de l’Atlantique Oriental se veulent ambitieux, l’organisation à créer pour les prendre en charge doit être légère, agile et pragmatique — le déficit d’efficience des organisations internationales étant hélas très souvent imputable à une bureaucratisation excessive.

La Communauté pourrait éviter ces écueils en adoptant un modèle de gouvernance résolument innovant et minimaliste. Loin des structures rigides, elle s’organiserait comme une « union de projets » où la priorité serait donnée aux actions concrètes et aux résultats mesurables. Chaque initiative serait portée par un ou plusieurs États membres, qui en assureraient la coordination, avec le soutien ponctuel d’experts et de partenaires techniques ou financiers selon les besoins.

Les chefs d’État et de gouvernement au cœur de la gouvernance

Les chefs d’État et de gouvernement seraient au cœur de sa gouvernance, en se réunissant lors de sommets stratégiques organisés une à deux fois par an.

Ces rencontres auraient pour but de définir collectivement les priorités communes, en identifiant les domaines clefs d’intervention — le développement des infrastructures, la gestion durable des océans, la sécurité maritime, les échanges culturels — et d’allouer les financements nécessaires aux projets en cours, qu’il s’agisse de contributions nationales, d’investissements privés ou de partenariats internationaux. En outre, ces réunions permettraient de renforcer le dialogue politique, favorisant une compréhension mutuelle et une coordination accrue entre les États membres face aux grands enjeux régionaux et mondiaux.

Enfin, un volet essentiel reposerait sur l’évaluation des résultats : chaque initiative devrait être analysée en termes d’impact concret, avec des ajustements éventuels réalisés en fonction des défis émergents et des opportunités nouvelles, garantissant ainsi une dynamique d’amélioration continue.

Une union de projets : donner la priorité aux actions concrètes

Plutôt qu’une institution lourde, la Communauté fonctionnerait comme une plateforme flexible, adaptée aux besoins spécifiques des projets concrets impliquant aussi bien les acteurs publics que privés, les États membres et les sociétés civiles.

La CAO se distinguerait par une approche pragmatique, ciblant avant tout les trois domaines stratégiques suivants : mers, énergie et climat, espace.

Connectivité portuaire et intégration maritime

Un projet de développement portuaire pourrait ainsi être piloté par un pays africain, bénéficiant de l’expertise technique et des financements européens pour moderniser les infrastructures maritimes et renforcer sa capacité logistique et son rôle dans le commerce international. La sécurité maritime dans des zones stratégiques comme le golfe de Guinée pourrait aussi être renforcée grâce à une coopération accrue entre les marines nationales des deux continents, soutenues par des organisations régionales telles que l’Union européenne et l’Union africaine.

Énergie et environnement

En matière énergétique et climatique, la Communauté pourrait renforcer non seulement les capacités locales visant à agir sur les urgences environnementales mais aussi créer des ponts entre les chercheurs, les entreprises et les gouvernements des deux continents pour soutenir la transition énergétique et les pratiques durables. Parallèlement, les deux parties pourraient joindre leurs efforts pour favoriser leur souveraineté énergétique à travers le développement de corridors énergétiques reliant les zones de production aux consommateurs. Des initiatives de formation en technologies vertes pourraient associer universités africaines et européennes pour développer des programmes conjoints, favorisant le transfert de compétences et l’émergence de solutions innovantes adaptées aux défis locaux.

Ces ambitions pourraient inclure la mise en place d’une stratégie d’exploitation raisonnée des métaux rares afin de faire face à la transition énergétique et numérique, dans une logique de partenariat et de co-localisation des activités économiques.

Coopération spatiale

L’Europe et l’Afrique pourraient enfin établir un programme de coopération spatiale global et mutuellement bénéfique qui réponde à des défis clefs par des applications dans les domaines de la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et le développement régional.

À ce titre, le lancement du Conseil spatial africain de l’Union africaine en avril 2025 pourrait ouvrir la voie à la structuration d’un dialogue sur les solutions spatiales au service de toutes les parties prenantes.

Inspirés d’une vision holistique — connectivité numérique, spatial, commerce durable, financement vert et inclusion sociale — ces exemples illustrent la capacité de la Communauté de l’Atlantique oriental en devenir à catalyser des synergies et à produire des résultats concrets, répondant aux besoins des populations tout en consolidant un partenariat stratégique entre l’Afrique et l’Europe.

Dans ce schéma, la Communauté représenterait à la fois un trait d’union, un espace de co-prospérité et un levier d’autonomie stratégique pour les deux parties de l’Atlantique oriental.

Sources

1- Jamal Machrouh, « Les conséquences géopolitiques et géoéconomiques de la guerre en Ukraine sur l’Afrique », PCNS, 10 mai 2022.

2- Karim El Aynaoui, « The Atlantic Ocean : A new frontier for global cooperation and African growth », Brookings, 11 février 2025.

3- L’accord sur la ZLECAf a été signé en 2019 et est entré pleinement en vigueur en janvier 2021. Selon la Banque mondiale, La ZLECAf pourrait générer 450 milliards de dollars de gains et permettre aux pays africains de faire sortir de l’extrême pauvreté 30 millions d’habitants. « Zone de libre-échange continentale africaine : effets économiques et redistributifs », publication de la Banque mondiale, 27 juillet 2020.

4- Le piège de Thucydide décrit une situation qui voit une puissance dominante entrer en guerre avec une puissance montante poussée par la crainte que suscite chez la première l’émergence de la seconde. Graham T. Allison, Destined for War : Can America and China Escape Thucydides’s Trap ?, Houghton, Mifflin Harcourt, 1er janvier 2014.