Publications /

Policy Brief

À la fin de la COP28, qui s’est tenue à Doubaï (Emirats arabes unis) du 30 novembre au 13 décembre 2023, les Etats qui ont signé et ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont adopté par consensus le ‘‘Global Stocktake’’ qui prévoit notamment que le monde doit engager une transition qui l’éloignera des énergies fossiles (‘‘transitioning away from fossil fuels’’) de façon ‘‘juste, ordonnée et équitable’’ (‘‘in a just, ordered and equitable manner’’). Un peu moins de 200 Etats sont donc en théorie tenus d’aller dans le sens de ce texte qui fait d’ailleurs déjà l’objet de plusieurs interprétations. De nombreux pays ont estimé qu’il s’agissait du ‘‘début de la fin des énergies fossiles’’, une conclusion qui nous semble un peu hâtive.

Au-delà de ces diverses interprétations, revenons sur l’attitude des pays qui ont beaucoup travaillé pour obtenir l’inscription de la phrase citée ci-dessus dans le texte final de la COP28 et qui se sont félicités de ce résultat en estimant que cette COP représentait un tournant majeur. Il y en a beaucoup et nous ne pourrons pas être exhaustifs dans le format de cette note. Mais les exemples que nous avons sélectionnés sont très représentatifs.

Les États-Unis, un géant en matière d’énergies fossiles

Commençons par la première puissance mondiale, les États-Unis. John Kerry, l’envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, a déclaré le 13 décembre que son pays aurait voulu une formulation plus claire sur la nécessité de supprimer progressivement ( phase-out ) les combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) mais qu’il fallait arriver à un compromis. Pourtant, les États-Unis sont aujourd’hui le premier producteur de pétrole dans le monde, devant la Russie et l’Arabie Saoudite, et le premier producteur de gaz naturel, devant la Russie, ainsi que le quatrième producteur de charbon (après la Chine, l’Inde et l’Indonésie). Ils sont aussi le premier consommateur de pétrole, le premier consommateur de gaz et le troisième consommateur de charbon (après la Chine et l’Inde). Leur poids dans la consommation mondiale d’hydrocarbures est de 20 % environ pour le pétrole et de 22 % pour le gaz naturel alors que leur part dans la population mondiale n’est que légèrement supérieure à 4 %. L’U.S. Energy Information Administration (EIA), qui fait partie du département de l’Énergie des États-Unis (U.S. DOE), a récemment indiqué que la production américaine de pétrole brut venait d’atteindre un niveau record de plus de 13 millions de barils par jour (Mb/j).

Du fait du rôle clé que joue ce pays dans l’industrie des énergies fossiles, en tant que producteur et en tant que consommateur, sans oublier le poids considérable des entreprises américaines pétrolières et gazières, on peut légitimement être un peu sceptique sur la portée de la déclaration de John Kerry citée ci-dessus même si l’on ne peut remettre en cause l’engagement de ce responsable depuis des années dans la lutte contre le changement climatique. L’Administration Biden a réellement tenté, avec plus ou moins de succès, de contrarier les appétits du lobby des énergies fossiles et de développer les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Mais les hommes passent et les intérêts restent. Si Donald Trump, qui avait retiré son pays de l’Accord de Paris en 2017, était élu en novembre 2024, une hypothèse pas complètement absurde, les engagements américains dans ce domaine voleraient en éclat. Autre scénario, l’arrivée à la maison Blanche en janvier 2025 d’un candidat républicain, ‘‘ trumpiste’’ ou pas, mais très favorable aux énergies fossiles. Ron DeSantis et Nikki Haley ne sont pas connus pour tirer à vue sur le pétrole et sur le gaz naturel, c’est le moins que l’on puisse dire.

Nikki Haley était l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies en 2017 quand Donald Trump a décidé de sortir de l’Accord de Paris de décembre 2015 sur le climat.

À la différence de l’ancien président, elle ne nie pas la réalité du changement climatique pas plus que la responsabilité humaine derrière cette évolution mais elle estime qu’il faut privilégier le captage et stockage du carbone, la reforestation et l’innovation technologique plutôt que de faire peser de multiples contraintes sur le secteur privé comme l’ont fait et le font les Administrations Obama et Biden, selon elle. On est donc très loin de la volonté de s’éloigner des énergies fossiles. Quant à Ron DeSantis, il souligne que la réaction de l’État fédéral face au changement climatique doit être plus réaliste, que les États-Unis n’ont pas besoin de s’engager à travers des accords internationaux, dont l’Accord de Paris, et qu’il faut continuer à extraire des énergies fossiles sur les terres fédérales. Selon lui, les Américains doivent pouvoir acheter et conduire les voitures qu’ils préfèrent, ce qui signifie en clair qu’il ne faut pas favoriser les véhicules électriques.

Chine : plus de 50 % de tout le charbon produit et consommé dans le monde

Le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que la COP28 était un tournant dans la décarbonation du monde. Mais la Chine est le premier consommateur mondial de charbon, qui est la pire des trois énergies fossiles en termes d’impact sur le climat. À elle seule, la Chine représente environ 55 % de la consommation mondiale de ce combustible, très loin devant l’Inde (environ 12 %). Elle est aussi le second consommateur mondial de pétrole derrière les États-Unis, qu’elle devrait d’ailleurs doubler à l’avenir. Pour le gaz naturel, elle vient en troisième position après les États-Unis et la Russie dans cet ordre. Du côté de la production d’énergies fossiles, elle écrase la concurrence pour le charbon avec un peu plus de 50 % du total mondial. Mais son rôle n’est pas du tout négligeable pour la production d’hydrocarbures puisqu’elle se classe au sixième rang pour la production de pétrole et au quatrième rang pour celle de gaz. La Chine est aussi le premier importateur mondial de pétrole et de charbon. Elle était en 2021 le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL). Par contre, en 2022, le Japon, plus gros importateur avant 2021, est repassé en tête du classement mondial.

Certes, la Chine fait d’énormes efforts en matière de décarbonation. Elle est le deuxième producteur et consommateur mondial d’électricité d’origine nucléaire après les États-Unis ; elle domine très largement la production et la consommation d’hydro-électricité ; et elle est, de loin également, le premier producteur et consommateur d’électricité d’origine renouvelable (énergies solaire et éolienne). Mais sa consommation d’énergie primaire est tellement considérable (elle est supérieure de près de 70 % à celle des États-Unis…) que la Chine n’est évidemment pas en mesure de se passer des énergies fossiles. D’autant plus que cette consommation énergétique a continué à augmenter (+26 % sur les dix dernières années, selon l’Energy Institute*). Engagée par l’Accord de Paris, la Chine tente de stabiliser sa consommation de charbon et, ce, avec un certain succès sauf dans les quelques dernières années mais sa consommation d’hydrocarbures reste orientée à la hausse et ce n’est pas fini.

L’Union européenne à la recherche de substituts aux énergies fossiles russes

L’Union européenne (UE) n’a pas ménagé ses efforts à Doubaï pour que la COP28 se prononce en faveur de la suppression progressive des énergies fossiles, même si, comme expliqué ci-dessus, le résultat final est en deçà de ses espérances. Pourtant, en 2022, l’UE et ses pays membres ont parcouru le monde pour trouver des sources supplémentaires de pétrole et de gaz suite à la décision prise au printemps 2022 de se passer complètement de toutes les énergies fossiles venant de Russie. Pour le gaz naturel, l’UE et certains pays européens ont conclu des accords avec les États-Unis, l’Égypte, Israël, l’Azerbaïdjan, la Norvège, l’Algérie, le Nigeria, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman et l’Australie. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a assisté à une réorientation des flux énergétiques mondiaux avec beaucoup moins de pétrole et de gaz russes allant vers l’Europe et plus d’hydrocarbures pour l’Europe en provenance d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique. Il est vrai que l’UE insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’une politique de court et de moyen termes et qu’elle entend ne pas perdre le cap en matière de décarbonation de l’économie européenne dans le long terme. Mais cette contradiction, même temporaire, affaiblit sa position sur les enjeux climatiques.

En 2023, plusieurs sociétés pétrolières ont signé des accords avec QatarEnergy, la société nationale du Qatar, pour acheter du GNL sur une période de … 27 ans. Ces compagnies comprennent deux entreprises d’État chinoises, la China National Petroleum Corporation (CNPC) et Sinopec, et trois firmes européennes, Shell, TotalEnergies et Eni. Les exportations de GNL débuteront en 2026-2027, ce qui signifie que le Qatar livrera du gaz jusqu’en 2053 au moins.

Le Brésil n’entend pas renoncer à explorer et à exploiter ses richesses pétrolières et gazières

Les autorités brésiliennes se sont félicitées des résultats de la COP28 et se préparent à accueillir la COP30 en 2025 (la COP29 se tiendra en Azerbaïdjan en novembre 2024). Mais ce pays est le septième producteur mondial de pétrole et sa production est en hausse. Et le ministère de l’Énergie s’attend à ce que celle-ci continue à augmenter et prévoit de développer l’exploration pétrolière et gazière, y compris au large de l’Amazonie. La compagnie pétrolière nationale Petrobras a annoncé qu’elle investirait $73 milliards dans l’exploration-production d’hydrocarbures au cours de la période 2024-2028 dans le cadre de son plan stratégique.

‘‘La réalité du monde est que nous avons encore besoin des combustibles fossiles’’, a déclaré le ministre de l’Énergie du Brésil, Alexandre Silveira, dans une interview au Financial Times publiée à la fin septembre 2023. C’est le droit du peuple brésilien de connaître le potentiel de son pays en ressources naturelles, que ce soit à terre ou en mer (onshore et offshore), a souligné le ministre, pour qui il n’y a pas de contradiction entre cette volonté et le fait d’être un leader en matière de transition énergétique. Il a rappelé l’importance des réalisations du Brésil dans le développement de l’hydroélectricité et des biocarburants, ce qui est tout à fait incontestable. Pour enfoncer encore un peu le clou, Alexandre Silveira a indiqué que les recettes pétrolières du pays servaient aussi à financer la transition énergétique. Les autorités brésiliennes pensent que leur pays a le potentiel pour devenir le quatrième producteur de pétrole dans le monde derrière les États-Unis, la Russie et l’Arabie Saoudite.

L’OPEP plaide en faveur des énergies fossiles, notamment des hydrocarbures

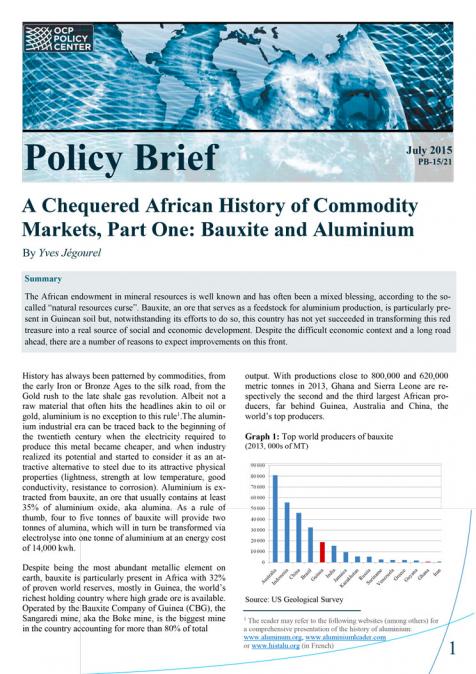

L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP, 13 pays actuellement)** défend depuis des années des positions assez proches de celles du Brésil. Pour l’OPEP, qui a participé à la COP28, nous ne sommes pas du tout au début de la fin des énergies fossiles qui ont encore de beaux jours devant elles, surtout les hydrocarbures. Dans le scénario de référence de son World Oil Outlook 2045, publié en octobre 2023, l’OPEP estime que la demande mondiale de toutes les sources primaires augmentera sur cette période à l’exception notable du charbon. À l’horizon 2045, le pétrole resterait en tête (part de 29,5 %), le gaz naturel aurait doublé le charbon pour devenir la deuxième source d’énergie dans le monde (24,2 %) et la part des énergies fossiles dans la demande serait de 69 %, contre 80 % environ actuellement. Ce déclin s’expliquerait uniquement par la forte baisse de la consommation de charbon. Par contre, la part des hydrocarbures serait quasiment stable entre 2022 (54,3 %) et 2045 (53,7 %).

Depuis quelque temps, l’OPEP croise ouvertement le fer avec l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Celle-ci explique, depuis le printemps 2021, que, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, il ne faut pas investir dans le développement de nouveaux projets d’énergies fossiles. Mais, pour l’OPEP, il est très risqué d’écarter les énergies fossiles. Les appels à cesser d’investir dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers pourraient conduire à un ‘‘chaos énergétique’’ et cette opinion sur les combustibles fossiles est motivée par des considérations idéologiques, estime l’Organisation.

L’AIE a cependant critiqué l’OPEP et l’OPEP+ (23 pays, dont les 13 pays membres de l’OPEP)** à quelques reprises, surtout lorsque cette Organisation et cette alliance décidaient de réduire leur production pétrolière. Ainsi, dans une interview à l’agence Bloomberg à la fin avril 2023***, Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE, avait indiqué que la hausse des prix du brut causait des dommages à l’économie mondiale et accélérait la transition énergétique au détriment des énergies fossiles. Mais, compte tenu des positions de l’AIE sur le changement climatique, ne faudrait-il pas féliciter les pays exportateurs de pétrole de réduire l’offre pétrolière en vue de faire monter les prix puisque cette tendance facilite la transition énergétique ?

Haro sur l’OPEP

Au cours de la COP28, l’OPEP a fait beaucoup parler d’elle suite à une fuite concernant un courrier émanant de son secrétaire général, Haitham Al Ghais (Koweit), aux 13 pays membres. Dans cette lettre, les États membres (ainsi que les pays non-OPEP de l’OPEP+) étaient invités à rejeter toute formulation qui viserait les énergies fossiles plutôt que les émissions de gaz à effet de serre. Cette lettre a provoqué une vague d’indignation de la part de plusieurs pays non pétroliers et non gaziers réunis à Doubaï. L’Espagne a estimé que cette position était ‘‘répugnante’’ et la France a exprimé sa stupéfaction. Pourtant, cette initiative de l’OPEP n’est pas du tout surprenante car les positions de l’Organisation sur le changement climatique sont bien connues et affirmées depuis des années. Faire mine de s’en offusquer en décembre 2023 est quelque peu hypocrite. Outre l’AIE, plusieurs pays importateurs de pétrole qui sont en faveur de la décarbonation de leurs économies n’hésitent pourtant pas de temps en temps à faire pression sur l’OPEP/OPEP+ pour que les exportateurs de pétrole produisent plus de brut et fassent ainsi baisser des prix du pétrole jugés trop élevés. Mais peut-on vouloir à la fois plus de pétrole et moins de pétrole ?

Dans le point 29 du ‘‘Global Stocktake’’, les États présents à la COP28 reconnaissent que des énergies de transition peuvent jouer un rôle pour faciliter la transition énergétique tout en garantissant la sécurité énergétique, une allusion au gaz naturel même si celui-ci n’est pas cité nommément. Cette mention du gaz inquiète les pays et les organisations non-gouvernementales qui souhaitaient des positions beaucoup plus radicales sur les énergies fossiles mais a rassuré les pays producteurs d’hydrocarbures ainsi que l’industrie pétrolière et gazière.

La COP28, le début de la fin des énergies fossiles ? Encore faudrait-il que plusieurs acteurs majeurs aillent dans ce sens dès à présent, ce qui n’est pas le cas. Dans ce processus très long et très complexe des COP (la première remonte à 1995), il y a encore beaucoup de contradictions à propos des énergies fossiles. En dépit de réelles avancées sur divers sujets, la COP28 n’est clairement pas la fin du bal des hypocrites.

Notes

*Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2023.

**L’Angola a annoncé en décembre 2023 qu’elle allait quitter l’OPEP et l’OPEP+ suite à un désaccord sur le quota de production de ce pays. Après ce retrait, l’OPEP comprendra 12 États membres et 22 pays feront partie de l’OPEP+.

***Bloomberg, ‘’OPEC should be very careful about boosting oil price, IEA warns’’, 26 avril 2023.